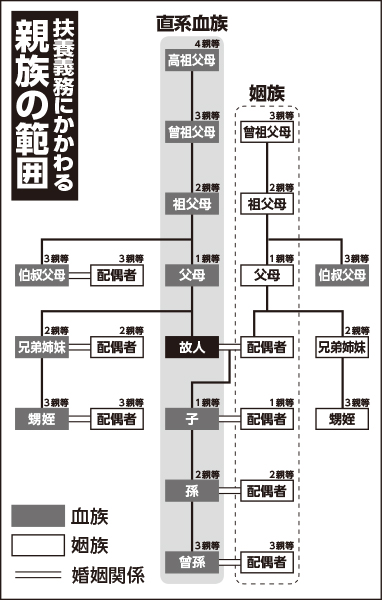

扶養義務にかかわる親族の範囲

義理の夫などの親族と縁を切るために、亡き夫との関係を終了する「死後離婚」を選択する人が増えている。本籍地または住まいのある市町村役場で「姻族関係終了届」の用紙を受け取り、必要事項を記入して提出するだけ。拍子抜けするほど簡単だが、不仲な夫の家族と縁を切るという感情的な解放だけでなく、扶養の義務からも解放される法律上のメリットも得られる。

扶養の義務は3親等内の親族に

民法第877条1項では、扶養義務は、原則として「直系血族」と「きょうだい」が負うとされている。つまり、血族ではない嫁に、義親の扶養義務は“原則として”ない。

しかし例外的に「特別の事情」がある場合に限り、家庭裁判所は「3親等内の親族」にも、扶養の義務を負わせることがある(民法第877条第2項)。その対象には、血縁のない嫁はもちろん、父母や祖父母、曾祖父母、きょうだい、伯叔父母、甥姪といった、かなり幅広い範囲まで含まれる(図参照)。離婚問題に詳しい弁護士の佐藤みのりさんは、こう語る。