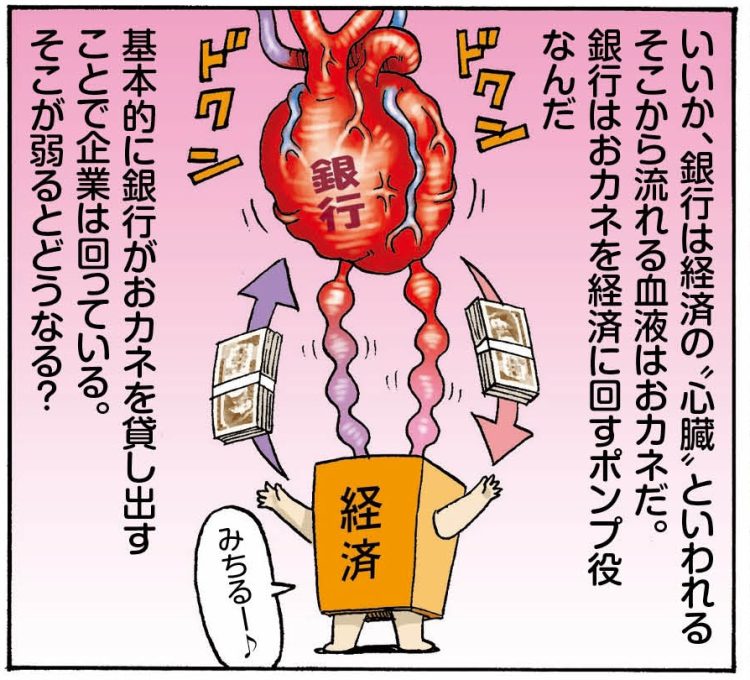

経済の心臓が弱ると…(「俺がカブ番長!」第6回より。イラスト/スズキサトル)

「株価は生き物」とよくいわれるように、この先上がるか下がるか、正確な予測をすることは難しい。ただ、これまで繰り返されてきた「歴史」から将来を読み解くヒントを学ぶことはできる。「『賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ』ということわざがあるように、自分の経験だけで考えるのではなく、他人の経験を含めた過去の歴史まで広い視野で捉えると、株式投資も成功する確率が高まるはずです」と個人投資家向けレポートを提供するカブ知恵代表・藤井英敏氏は語る。

2008~2009年にかけて雑誌『マネーポスト』誌上で連載された情報量満載の株コミック『俺がカブ番長!RETURNS』の監修を担当した藤井氏は、個別株への投資であっても経済全体の流れをつくり出す歴史まで目を凝らすべきと説く。その一例として、2008年のリーマン・ショック時の暴落を紐解いてみよう。

「リーマン・ショック」時と「バブル崩壊」時の帰結に共通点

「リーマン・ショックは“100年に一度あるかないかの未曽有の金融危機”と言われましたが、実は過去に同じようなことがバブル崩壊時の日本でも起こっていました。その『歴史』を知っているかどうかで、投資家の市場への対応の仕方も変わっていたでしょう」(藤井氏、以下同)

当時、米国では、2007年に信用度の低い借り手向けの住宅ローンであるサブプライムローンの焦げ付きが、金融機関を追い込んでいた。2008年3月に米証券5位のベア・スターンズがJPモルガンに救済合併され、9月には米政府系住宅金融機関2社が政府管理下になったのに続き、米貯蓄金融機関(S&L)最大手のワシントン・ミューチュアル、そしてリーマン・ブラザーズ証券が破綻し、世界的な金融危機につながった。

同様のことが、過去に日本経済にも起こっている。1997年11月、準大手の三洋証券に続き、大手都市銀行の一角だった北海道拓殖銀行、4大証券の一角だった山一証券が相次いで破綻。翌1998年には長銀(日本長期信用銀行)、日債銀(日本債券信用銀行)までもが破綻に追い込まれている。

「似たような状況が日米で繰り返されたのです。そこで政府が何をしたか。日本政府はバブル崩壊による銀行の不良債権を買い取り、資本が脆弱になりそうな大手行に公的資金を注入しました。そうした日本の『歴史』にならって、米国も公的資金による不良資産の買い取りや公的資金の注入に踏み切り、日米ともに銀行の救済に走ったわけです。

なぜ銀行を救済するかというと、銀行はおカネという“血液”を経済全体に回す“心臓”といわれます。銀行がおカネを貸し出すことで企業活動が高まり、経済は回っていく。その心臓である銀行を潰すわけにはいかない、という理屈です」