遣唐使は「5回中2回は遭難」のハイリスク事業だった

隋は超大国でありながら短命に終わり、それに代わった唐も隋に負けないレベルの超大国だった。

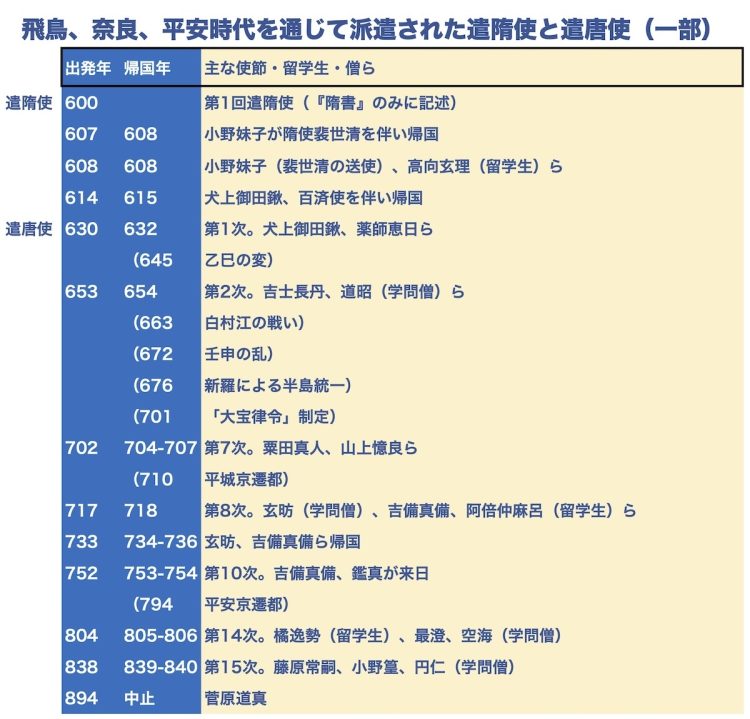

倭国として唐とどう付き合っていくかは重大な問題だったが、結論を先に言えば、倭国は200余年の長きにわたり、遣唐使の派遣を継続した。大使と副使を任命すること約20回、唐の使節を帰国させる「送唐客使」をも含め、実際に遣唐使船を渡海させたこと15回を数えた(16回派遣の説もある)。

外洋航海が風頼みだった時代、遣唐使船の渡海に安全の保障はない。古代の対外交流を専門とする東野治之(奈良大学名誉教授)は著書『遣唐使』(岩波新書)の中で、〈出発や帰還時期の制約から来る遭難が付き物で、無事に帰還できた人数は概算で約6割程度〉と指摘している。遭難率にすれば約4割ということだ。

5回往復しようとすれば2回は遭難。100人中40人は生還できない。まさしく命がけの航海である。

1回の派遣にどのくらいの費用が必要とされたのか。唐の領内に入ってからは全額が唐側の負担となるため、倭国側の出費は船の建造費と水夫を雇う人件費、水と食糧の調達、唐への礼品の準備に限られるが、それでも巨額であったことに違いはない。言うなれば、この費用が投資に当たる。

大枚をはたきながら、生還率は約6割。死と隣り合わせの遣使が200余年も継続された背後には、それなりの理由があったはず。よほど切羽詰まった状況にあったか、十分なリターンが期待できたからか、あるいはその両方なのか。

遣唐使の大使と副使の任命は約20回、実際の派遣は15回に及んだ(参考:『山川 詳説日本史図録(第10版)』、河上麻由子・著『古代日中関係史』中公新書ほか)

隋から唐への王朝交代を目撃した留学生の「進言」

単刀直入に言って、遣唐使派遣の主目的は時期により変わり、初期の遣唐使に関しては、薬師(くすし)の恵日(えにち)による以下の建言に左右された部分が大きい。

〈大唐国は法式の整備された立派な国です。使節を絶やさないようにすべきです〉

ここで言う「法式」とは法律や制度のこと。恵日は留学生として隋に渡り、隋から唐の王朝交代を目の当たりにした人物である。身分は低いとはいえ、為政者が英邁であれば、その建言を聞き流しにするはずはなかった。

果たして、630年に第1次遣唐使、653年には第2次遣唐使が派遣され、第2次からは多くの留学生と留学僧が遣唐使船に同乗した。

この点に関し、古代王権研究を専門とする熊谷公男(東北学院大学名誉教授)は著書『大王から天皇へ 日本の歴史03』(講談社学術文庫)の中で、〈国家建設に不可欠の仏法・儒教・法制・医術などの最新の知識の摂取が使節派遣の最大の目的〉とするが、律令制を専門とする大津透(東京大学教授)はもう一歩踏み込み、『律令国家と隋唐文明』(岩波新書)の中で、〈東アジアの緊張した情勢のなかで生き残るために、急いで強力な国家を作る必要〉があったと説明している。

東アジア情勢は遣隋使の派遣前夜よりも緊迫の度を高めていた。唐は北方の東突厥を滅ぼして唯一の超大国となり、朝鮮半島の高句麗・新羅・百済の3国では前後して権力の集中が図られた。

これに伴い、半島での3国鼎立は終わりを告げ、660年には百済、668年には高句麗が滅亡、676年には新羅による半島統一が達成されるが、百済再興支援のため水軍を派遣し、663年の白村江の戦いで唐・新羅連合軍相手に主力として戦った倭国は部外者とは言えず、唐と新羅からいつ侵攻を受けてもおかしくない立場にあった。