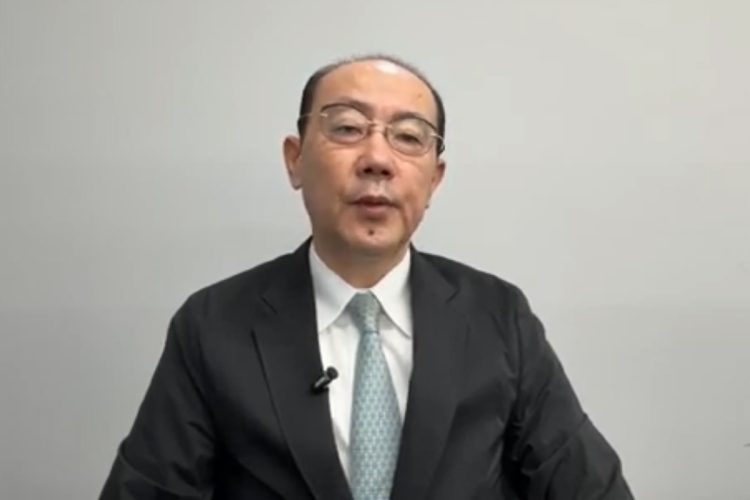

投資家向け動画で釈明する「共生バンクグループ」会長の柳瀬健一氏

3万人超から総額2000億円を超える出資金を集めてきた「みんなで大家さん」という不動産投資商品がある。他の投資商品を大きく上回る高配当を掲げて出資金を集めてきたが、支払いが滞り、運営会社が釈明に追われる事態に発展した。配当ストップの裏側で何が起きていたのか。この問題を追い続けてきた、ノンフィクション作家の森功氏がレポートする。(文中敬称略)【前後編の前編】

年7~10%の利回りを謳う

「この度はシリーズ成田商品の分配が遅れていますこと、皆様にご心配ならびにご迷惑をおかけしたこと、お詫びいたします。(中略)事業参加者の皆様の保護を優先し、今月末の配当はなんとしても死守します」

さる8月22日、「共生バンクグループ」会長の柳瀬健一(59)による、投資家向けの説明動画が流れた。7月31日、不動産投資ファンドの配当がストップし、苦情に対応した釈明動画にほかならない。3万人を超える全国の投資家が目下、この会社の先行きを固唾を飲んで見守っている。

共生バンクといっても、一般にはあまり馴染みがないだろう。むしろ「みんなで大家さん」と言ったほうが通りはいいかもしれない。

「てぇへんだ、てぇへんだぁ、これだよ」

ほんの数年前まで、瓦版屋がそう叫びながら「老後問題」と題した記事を示して街中を駆け巡る時代劇風のテレビコマーシャルがあった。

「ワシは大家さんじゃから」

商人が余裕で答えると、「拙者も」「私も」とばかりに、侍や町人が次々と自ら大家になっているから安心だ、と自慢する。それを見ていた殿様が城下に呼びかける。

「そなたらの大切な資産を考えてくれるのが、みんなで大家さんじゃ」

このCMを展開してきたのが、共生バンクグループの中核企業「みんなで大家さん販売」だ。みんなで大家さんの投資対象事業をざっと挙げると、九州の温泉を利用した「大分別府地熱発電所」をはじめ、バナナを栽培する鹿児島県「奄美青果熟成加工物流センター」や、三重県のテーマパーク「ともいきの国 伊勢忍者キングダム」などなど。グループの募集資料によれば、投資額は2023年上半期までで実に2039億円、投資家の数は3万7290人にのぼる。一人あたりの投資額にすると、ざっと500万円以上だ。

共生バンクは1994年6月に施行された「不動産特定共同事業法」(通称、不特法)に基づき、複数の投資家から募った出資金を運用し、その収益を分配する。文字どおり投資家は土地や建物の大家となって、家賃収入を得る。老後資金が不安視される昨今、日本全国で不動産開発事業をぶち上げ、巨額の投資をかき集めてきた。いわゆる不動産投資ファンド事業会社である。

この数年来の不動産ブームに乗り、大手の不動産会社がマンションやテナントビルの開発資金を用立てるため、投資家を募るチラシなどもしばしば見かける。不動産投資事業そのものは、共生バンクの専売特許でも何でもなく、問題は事業がうまくいくかどうかだ。

共生バンクグループでは、もう1社の中核企業「都市綜研インベストファンド」が出資金を運用してきた。不特法の所管官庁は国土交通省だが、事業者は自治体の首長から許可を得る必要がある。ファンドの販売会社であるみんなで大家さんが東京都、運営会社の都市綜研インベストが大阪府から事業許可を得ている。中核2社はまさに車の両輪だ。

みんなで大家さんが窓口になってファンド商品を売り、都市綜研インベストが運用収益を配当するシステムである。ファンドの利回りが大手だと年2~4%なのに対し、名もない共生バンクは年7~10%と破格なので、投資家たちがその甘言に乗せられた面も否めない。