マッチングアプリを入口にしたSNS型ロマンス詐欺被害に遭わないために(イメージ)

マッチングアプリを通しての出会いが普及した一方で、ユーザーを狙ったSNS型ロマンス詐欺が増えている。警察庁が9月に公表した7月末時点での暫定値によると、2025年の認知件数は2927件、前年同期に比べて1029件増加した。被害額も278.5億円、前年同期比で77.0億円増えている。こうした詐欺の加害者が、ユーザーと最初に接触を試みるツールがマッチングアプリだ。実際、認知件数のうち、32.0%(937件)でトップだった。

詐欺被害が増加する中、マッチングアプリのユーザーはどういった点に気を付ければいいのか。マッチングアプリ運営者に話を聞いた。

監視が行き届かないツールへの移行を誘導

マッチングアプリは出会いの手段として、大きな存在になりつつある。こども家庭庁が2024年11月に発表した「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」によると、既婚者が結婚相手と出会った場所・機会で、最多はマッチングアプリ(25.1%)だった。パートナー選びのツールとして活用されるマッチングアプリだが、利用時に警戒しておくべきこともある。その一つが「SNS型ロマンス詐欺」だ。

「SNS型ロマンス詐欺とは、対面することなくSNSなどを通じたメッセージのやり取りを通じて関係を深めて信用させ、親近感や恋愛感情を抱かせ金銭等をだまし取る犯罪です」

そう語るのは、マッチングアプリ「with」「Omiai」を運営統括するエニトグループ トラスト&セーフティー室長の安信竜馬氏。ではSNS型ロマンス詐欺の実行犯は、ユーザーにどう近づいてくるのか。

安信氏によると、SNS型ロマンス詐欺の最大の特徴は「誘導」だという。悪質ユーザーは、マッチングアプリ運営事業者による監視が行き届かないコミュニケーションツールに移行を求めてくるというのだ。

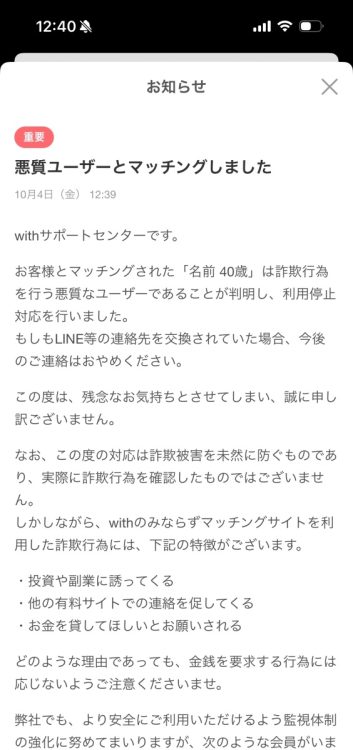

お知らせで「悪質ユーザーとマッチングしました」と注意喚起

もし別のツールに移動したら、何が起きるのか。次は「金銭の振込を求めてくる」フェーズに突入するという。具体的には、「結婚に伴う資金調達を匂わせ」「暗号資産の購入や架空の投資を勧誘」といったアプローチだ。その後、ユーザーが金銭を振り込んでしまった場合、連絡が取れなくなり詐欺が発覚するという流れだ。