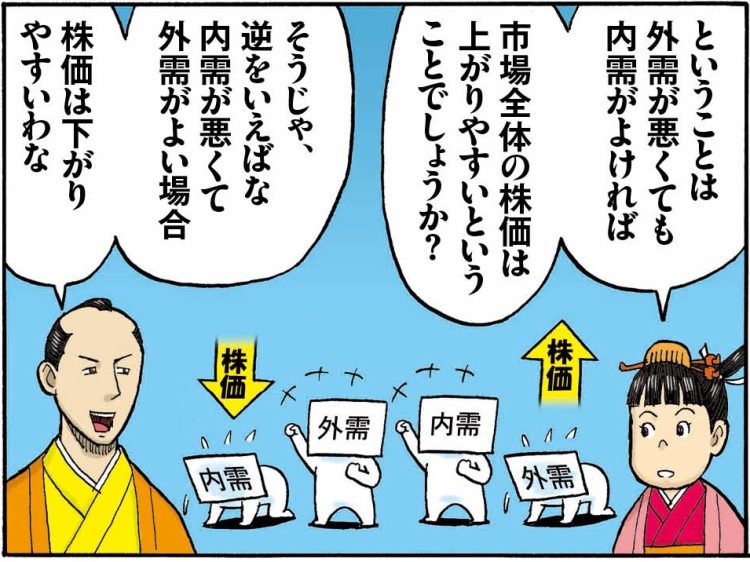

内需・外需の株価と市場平均の相関は(「俺がカブ番長!」第5回より。イラスト/スズキサトル)

株式市場の動向や個別株の銘柄選びをする際によく目にするジャンルのひとつが「内需株」と「外需株」だろう。読んで字のごとく、国内の需要が「内需」、海外すなわち輸出による需要が「外需」であり、企業が国内と海外のどちらで稼ぐかによって「内需株」「外需株」と分類される。

「収益の基盤が国内マーケットなのか、海外マーケットなのかによって、それぞれのマクロ経済の状況次第で業績も変わってくるので、まずその分類を知ることは重要」と個人投資家向けレポートを提供するカブ知恵代表・藤井英敏氏はいう。

2008~2009年にかけて雑誌『マネーポスト』誌上で連載された情報量満載の株コミック『俺がカブ番長!RETURNS』の監修を担当した藤井氏は、その違いについてこう説明する。

「海外に比べるとどうしても国内マーケットの規模には限りがあるので、日本企業は輸出の度合いを高めてきました。その『外需株』の代表格がトヨタ自動車といえます。そして、外需株は日本経済の動向よりも海外、特に米国の動向に株価も反応してきた経緯があります」(藤井氏、以下同)

それは過去の日経平均株価とトヨタのチャートを比較すると、わかりやすい。日経平均がバブル真っ只中の1989年末に3万8915円の最高値をつけたのに対し、トヨタは1985年のプラザ合意(米ニューヨークのプラザホテルで日米をはじめ先進5か国が合意したドル安への誘導)による円高で収益が伸びず、株価は上がらなかった。

「日本を代表するトヨタ株は日経平均と似たような動きをするものと思われがちですが、実は長期で見るとそうでもない。1980年代後半、内需はバブルに沸いていたのに、外需は円高で厳しかったために、トヨタ株が大きく上がることはなかった。しかし、バブル崩壊後に内需が大きく落ち込み、外需が日本経済を支える状況になると、トヨタ株は上昇に転じました」

対照的なのは、バブル期の新日本製鉄(現・日本製鉄)だという。

「当時の新日鉄は鉄を原材料にする国内メーカーの需要がメインの『内需株』だったので、日経平均と同じくバブル期に急騰しましたが、バブル崩壊後は株価も急落。当時『内需株』だった新日鉄株はトヨタとは対照的に日経平均に連動する値動きを見せました。ただ、その後、新日鉄は中国などBRICsをはじめとする新興国で収益を上げるようになり、外需的な要素が強まり、2025年には日本製鉄がUSスチールを買収し、米国ビジネスに本腰を入れようとしています」