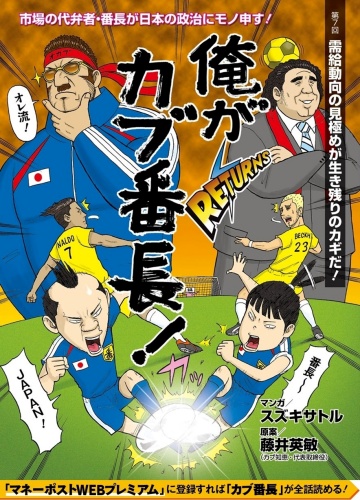

「仮需」で見るべきポイントとは(「俺がカブ番長!」第7回より。イラスト/スズキサトル)

誰が買って、誰が売っているかという「需給」を見ることは、株の「買い時」「売り時」を見極めるうえで欠かせない。そのためには日本株の売買代金の約6割を占める外国人投下の売買動向を知ることが大きな肝となる。ただし、それだけでは過去のデータしかわからないため、「もっと先を見通したいなら、先物や信用取引による仮の需要、つまり『仮需』のチェックも欠かせない」と個人投資家向けレポートを提供するカブ知恵代表・藤井英敏氏はいう。

2008~2009年にかけて雑誌『マネーポスト』誌上で連載された情報量満載の株コミック『俺がカブ番長!RETURNS』の監修を担当した藤井氏は、「仮需」から将来の方向性を探る重要性について説明する。

「証券会社から資金や株を借りて自己資金以上の売買ができる信用取引は、資金を借りて信用買いをしたら後で返済売り、株を借りて信用売り(空売り)をしたら後で返済買いといつかは反対売買しなければなりません。たとえば信用買いが膨らめば、いつか売らねばならず、それは将来の売り圧力が膨らむことになるので、基本的にはいずれ相場は下落する可能性が高いと予測できます」(藤井氏、以下同)

裁定買い残が積み上がれば株価は上がりやすくなる

将来を見通すための「仮需」で見るべきポイントは、大きく分けて「裁定買い残」と「信用買い残」の2つがあるという。

証券会社など機関投資家の間では「裁定取引」というものが行なわれている。これは現物価格と先物価格の“歪み”を突いて利益を狙う手法だ。

本来、先物価格は現物価格より高くなるはずだ。先物の価格は、現物価格に決済日まで持っていた場合の金利が上乗せされ、そこから現物を持っていた場合の配当が差し引かれて決まってくるからだ。

ただし、それはあくまで理論値で、実際は理論値よりも高い場合も低い場合もある。そこで、先物価格が理論値よりも割高なら、割安な現物を買って割高な先物を売ることで利益を出すことができる。先物が割安なら、割高な現物を売って先物を買っておく。同じ銘柄でも“安いものを買って高いものを売る”という裁定取引が成立するわけだ。

「そして裁定取引によって現物がどれだけ買われているかを見るのが『裁定買い残(先物売り+現物買い)』であり、これが増えている間は株価が上がりやすく、減っていれば下がりやすいと判断できます。また先物には『SQ』という3か月ごとの特別清算日(3・6・9・12月の第2金曜日)があり、その日までに先物取引を清算する必要がありますが、SQ時に次の3か月の先物が高ければ現物は買ったままにして先物の売りだけが繰り越されるので、現物価格は下がりにくくなる。だから裁定買い残が積み上がれば、株価は上がりやすくなります。

もっとも裁定買い残は膨らめば膨らむほど株価は上がるわけではなく、過去の歴史では東証1部(現在の東証プライム)全体の時価総額の1%付近まで近づくとピークを打つ傾向が見られます。そもそも市場の歪みを突くものであるため、そこに資金が集中しすぎれば歪みは解消され、今度は裁定解消売りとなって、下げ基調に転じる。逆にいえば、裁定買い残が市場全体の1%にも満たなければ過熱感は薄く、まだ株価上昇が期待できるともいえるでしょう」