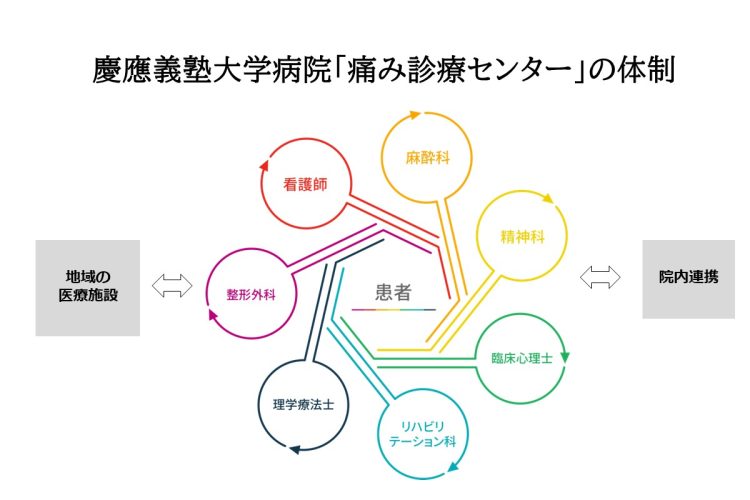

麻酔科、精神科、リハビリテーション科、整形外科の専門家がさまざまな側面から慢性痛を評価・診断し、痛みを持つ患者一人ひとりに合ったオーダーメードの治療を総合的観点から行なっている

ビジネスパーソンなら少なからず抱える身体の痛みだが、一概に痛みといっても2つに分類され、慢性痛はさらに2つのタイプがある。痛みの原因を自分で探そうとせず、心理的、社会的な側面から見極めることが重要という──。シリーズ「医心伝身プラス 名医からのアドバイス」、チーム医療で患者一人ひとりの「痛み」と向き合う慶應義塾大学病院痛み診療センター・小杉志都子センター長が解説する。【慢性痛治療の最終目標・前編】

慢性痛は2つのタイプがある

誰でも年齢を重ねると、身体の様々な場所に痛みが生じます。ケガや骨折、火傷など、原因がはっきりして急に起こった痛みであれば、その部位に応じて整形外科や皮膚科などを受診します。

ところが、痛みが長く続いていたり、ケガの治療が済んだ後も痛みだけが残っている場合、どの診療科に行けばいいか迷ってしまいます。こうした慢性的な痛みを抱える患者さんのために、全国の医療機関で開設されているのが「痛み外来」や「痛みセンター」です。

「痛み」に対する社会的な認識も、近年大きく変わりつつあります。例えば、WHO(世界保健機関)が国際疾患分類に初めて「慢性痛」の分類コードを加えるなど、その重要性が国際的に認められています。日本でも、2010年以降厚生労働省が研究事業として集学的痛みセンターの構築に力を入れてきました。「集学的」とは、1つの診療科に留まらず、診断や治療に関わる複数の診療科が連携し、総合的に治療を行なう試みのことです。私が所属する慶應義塾大学病院も2018年の研究班に加わり、「痛み診療センター」をスタートさせました。

一概に「痛み」といっても、「急性痛」と「慢性痛」の2つに大別されます。急性痛はケガや火傷、骨折など、身体の組織が損傷されることで生じる痛みで、慢性痛は通常の創傷治癒の過程を超えて「3か月以上経過しても持続している痛み」と定義されています。痛み診療センターを受診する患者さんの大半は、この慢性痛に該当します。

慢性痛はさらに、検査をしても原因がわからない一次性疼痛と、原因が明確な二次性疼痛に分類されます。一次性疼痛とは、ひと通りの検査を行なっても痛みの原因が特定できず、身体的要因だけでは説明できない痛みが生じている病態を指します。

二次性疼痛は、脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアなどのように、痛みの発生した原因がはっきりしている症例です。加齢変化が出やすい60~70歳代に多い傾向があり、腰や膝の手術の後も痛みが残るケースがあり、傷が完治しても痛みが継続する場合は、整形外科の専門医と連携し、患部が完全に治癒しているかどうかの確認も行ないます。

また、非常に珍しい疾患として、CRPS(複合性局所疼痛症候群)といって、手足の骨折などの後で、手足の甲や指先が黒く腫れ上がり、非ステロイド性消炎鎮痛剤がまったく効かない強い痛みを長期間訴えるケースもあります。腫れや痛み以外の症状としては、発汗や異常な血管運動、筋力低下やジストニアなどの運動機能の変化、皮膚や骨の萎縮や関節の拘縮など、多様な症状を合併することもあります。原因は不明ですが、中枢性感作(脊髄や脳で痛みを増幅したり記憶されたりする現象)や交感神経系の異常興奮が関与していると考えられ、症状が固定化しないように薬物治療や神経ブロック、リハビリテーションを並行して行ないます。