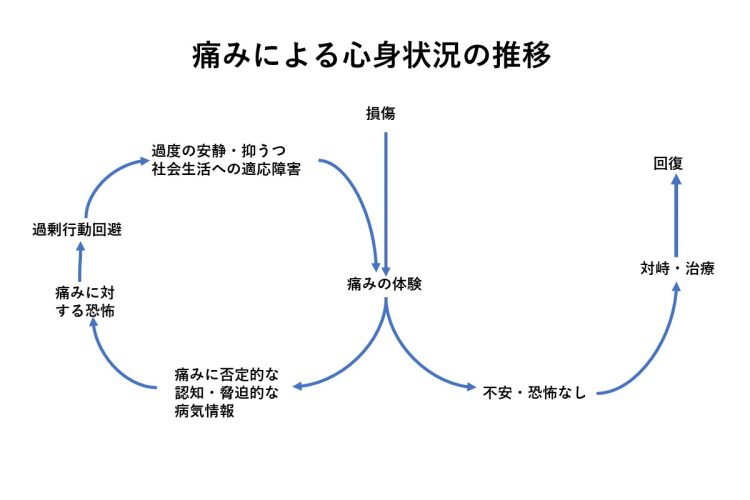

何らかの損傷で痛みを生じたとしても、痛みと対峙できる人は回復が早い。ところがこの痛み治らないかもという誤った情報を信じ込んでしまうと、痛みに対する恐怖がひろがり、さらに心理的ストレスがかかり、痛みが継続する悪循環に陥る

脳の働きが痛みに与える影響

近年、慢性痛は、痛みの認知に関わる脳の領域と情報処理を担う前頭前野などの機能的なつながりがうまくいかず、痛みや辛さに対して脳が対処できなくなっている状態と考えられています。そのため、集学的治療では、脳の機能修正と行動変容を促すアプローチも重要です。

具体的には、心理療法(認知行動療法)と運動療法の2つの取り組みがあります。心理療法は、痛みの原因を「雨が降っているから」などと環境や気分に結びつけてしまう、誤った「認知」の修正に有効です。「雨が降っても痛みに影響は与えない」ということを脳に学習させ、ストレスを受け流し、痛みに対して「自分でなんとかしよう」という柔軟な考え方ができるようにする治療法です。私の所属する痛み診療センターでは、ICBT(Internet Based Cognitive Therapy)というインターネットを利用した認知行動療法も試験的に導入しています。

こうした様々な治療を組み合わせることで、慢性痛と折り合いをつけて社会への復帰を目指します。周囲に慢性痛が理解されないことが強いストレスとなっている場合、痛みを訴えることで「受け止めてもらえた」と感じ、痛みが緩和するケースもあります。しかし、まじめな性格で完璧を目指すタイプの方は、「痛みがあることが許せない」「原因を突き止めないと納得できない」という思考に陥りやすく、治療に時間がかかる傾向があります。

慢性痛の治療における最終ゴールは、いかに痛みと折り合いをつけ、受け入れる方法を身に着けるかに尽きます。慢性痛を抱えながらも、活動的な生活を送れるようになることが目指すべき方向なのです。

24時間チャットで痛みについて相談できるLINEアプリ「いたみん」。厚生労働省の「痛みセンターを中心とした慢性疼痛診療システムの均てん化と診療データベースの活用による医療向上を目指す研究」研究班と日本いたみ財団が共同で運営する「慢性の痛み情報センター」が提供している

■前編記事:慢性痛の痛みの診断はどう行われるのか? チーム医療で患者と向き合う、慶應義塾大学病院・痛み診療センターの取り組み【専門医が解説】

【プロフィール】

小杉志都子(こすぎ・しづこ)/慶應義塾大学病院痛み診療センター長。1997年慶應義塾大学医学部卒業後、同大学医学部麻酔学教室、Massachusetts General Hospital麻酔科リサーチフェローなどを経て、2018年同大学病院痛み診療センター長、2021年慶應義塾大学准教授(医学部麻酔学)に就任。

取材・文/岩城レイ子