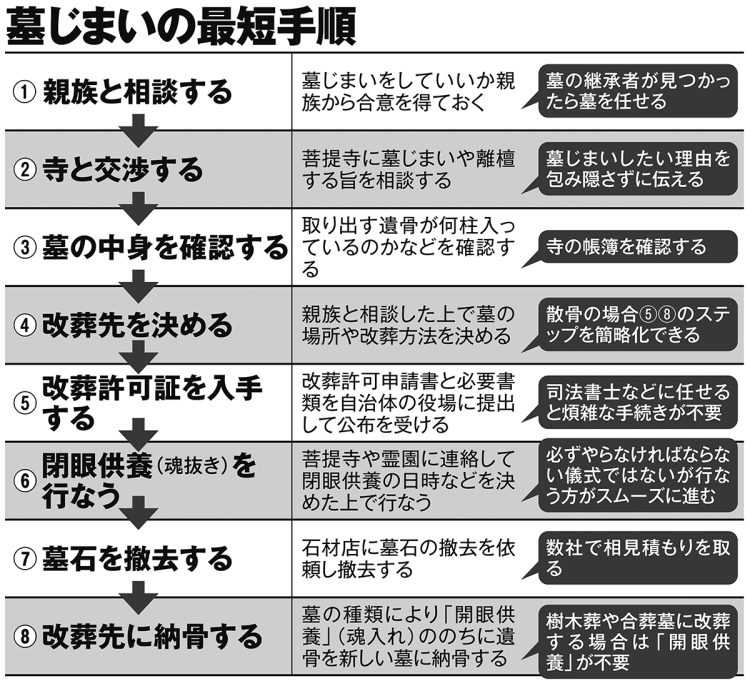

墓じまいの最短手順

改葬先が不要のケースも

寺との交渉が済めば実際の墓じまいの作業に移る。まず取りかかるのが「墓の中身の確認」だ。

「1柱ごとに改葬費用がかかるため、墓石に記された名前や没年月日などから、どれくらいの遺骨が納められているのかを確認します。先祖代々の墓で中身の詳細が不明なら、菩提寺の過去帳で確認する手もあります」(飯塚氏)

同時に墓じまい後の遺骨の納骨方法や墓の種類などを決める。基本的に散骨や手元供養以外では新しい納骨先が必要となるので、遠方の親族にも配慮して改葬先を決めると揉めにくい。

改葬先が決まったら行政手続きに進む。遺骨を勝手に移動すると「墓地・埋葬等に関する法律」(墓埋法)に抵触するため、少々煩雑だが手続きを怠ってはいけない。

「墓がある市区町村役場で改葬許可申請を行なうことで『改葬許可証』が交付されます。申請には元の寺で『埋蔵証明書』を、改葬先の新たな墓で『受入証明書』を受け取り、それらとともに『改葬許可申請書』を提出します。改葬許可申請書には故人の名前や住所などを全員分記入しなければなりませんが、先祖の遺骨で誰が入っているのか分からなければ『不詳』と記入すれば大丈夫です。こうした手続きは行政書士などに代行を頼むことも可能です」(同前)

行政手続きの後は、一部の宗派を除き、僧侶に読経してもらい墓から魂を抜く「閉眼供養」の法要を行なう。

「閉眼供養後の遺骨の取り出し作業や墓石撤去は専門の石材店に頼むのがいいでしょう」(同前)