大和政権が朝鮮半島への進出にこだわった理由とは?(古墳時代中期の「百舌鳥・古市古墳群」。時事通信フォト)

株価が史上最高値を記録し、新NISAのスタートにより「投資」ブームが再来した令和日本。現代の投資といえばもっぱら金融商品や不動産をイメージする人も多いかもしれないが、時代を遡ると、時の為政者や時代の変革者たちはリスクを承知であらゆる行動に持てる財をつぎ込むことで新たな世界を切り開いてきた──。歴史作家の島崎晋氏が、「投資」という観点から日本史を読み解くプレミアム連載「投資の日本史」。古代の日本が「全国支配」への足がかりとした朝鮮半島「伽耶」への進出について考察する。(第1回)

目次

* * *

3世紀後半に成立したとされる大和政権はどのようにして全国支配を遂げたのか。そのことを考えるうえで興味深いのが、陸続きの東北地方などより、海を渡らねばならない朝鮮半島南端の「伽耶」にこだわった点だ。それは面子のためでもなければ、投機的な試みでもなく、確実なリターンが期待できたから。伽耶へのこだわりは、大和政権の長期的なビジョンに裏打ちされていた。

4~6世紀に繰り返された「大和政権の朝鮮半島進出」

陸続きの東日本に未征服の地がいくらでもあるのに、わざわざ日本海を渡って朝鮮半島への出兵を繰り返す──。

4〜6世紀の日本、というより大和政権と呼ぶべきか(3世紀後半に出現した画一的な特徴を持つ大型古墳から、同時期までに近畿大和を中心に瀬戸内海沿岸から九州北部に及ぶ広域的な政治連合=大和政権は成立したと考えられている)。この中央権力集団の取った戦略は、いったいどう解釈すればよいのか。

朝鮮半島南端の任那、朝鮮の史書では伽耶または加羅などと総称された小国家群と、倭(大和政権)が緊密に結ばれ、要請があればいつでも大軍を送り込み、長期の駐留もすれば、遠く北部の高句麗と戦火を交えることさえあった。

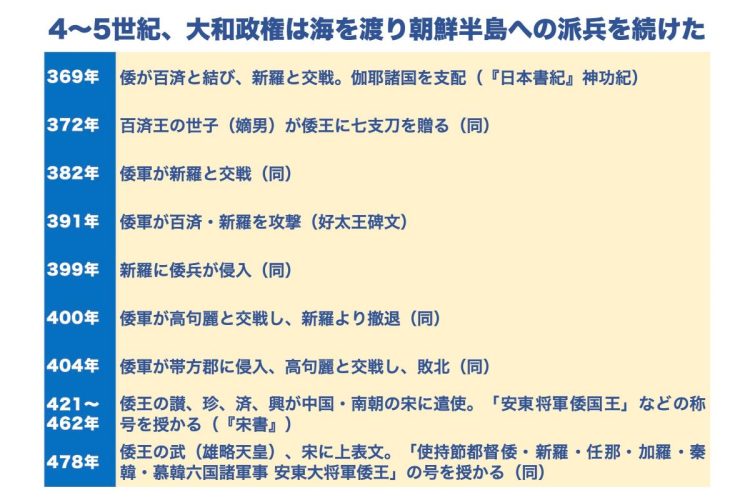

日本と朝鮮、中国の史料に見える派兵の記録(参考:『山川 詳説日本史図録(第10版)』)

その詳細を見る前に、その後の日本史における朝鮮半島、東アジア各国への進出と何が違ったかを指摘しておきたい。

日本列島から朝鮮半島への出兵と言えば、鎌倉・室町時代の倭寇や豊臣秀吉による文禄・慶長の役、大日本帝国による大陸進出が思い出される。倭寇の中でも前期倭寇は西日本の武士や水軍で構成され、その目的は食糧の略奪にあった。

どうしてわざわざ海を渡り、遠方まで行く選択をしたのか。この点に関しては定説がないため、想像力を働かせるしかない。私見を述べれば、列島内はどこも戦い慣れしているから、死傷が高いわりに成果に乏しいが、朝鮮半島や中国の沿海部はどこも戦力が貧弱で略奪が容易。報復のため先方が襲来する恐れもないから、海を往復する時間と労力を費やしても、十分なリターンが期待できたのではあるまいか。

次に文禄・慶長の役は秀吉の大帝国構想の一環で、当初の狙いは中国の明帝国だったが、朝鮮王朝が領内通過を拒否したことから、急遽、朝鮮の武力制圧が優先事項となった。また大日本帝国の場合、朝鮮半島(当時は大韓帝国)の併合はロシアとの再戦を見据えた戦略の一環であるとともに、植民地の獲得を通じ、日本が列強への仲間入りを果たしたことを世界にアピールする示威行為でもあった。

つまり、倭寇の攻撃を純粋な海賊行為とすれば、豊臣秀吉と大日本帝国のそれは本格的な征服活動に違いなく、これらと比較すると、4〜6世紀の出兵は規模の面でも内容の面でも海賊行為と征服活動の中間としてよいかもしれない。