万博アクセスを担う地下鉄とバスをくらべる

ここで、万博のアクセス手段を例にして、鉄道(地下鉄)と自動車(バス)の輸送力をくらべてみましょう。もちろん、双方の定員の定義が異なるので、それぞれ定員分の旅客が乗ったと仮定して、ざっくりと輸送力を比較します。

万博会場には2つの出入口(東ゲート・西ゲート)があり、それぞれに向かう代表的なルートとして、以下の2つがあります。

【A】地下鉄(Osaka Metro中央線)で夢洲(ゆめしま)駅下車、東ゲート入場

【B】JR桜島線(ゆめ咲線)で桜島駅下車、駅シャトルバスで移動、西ゲート入場

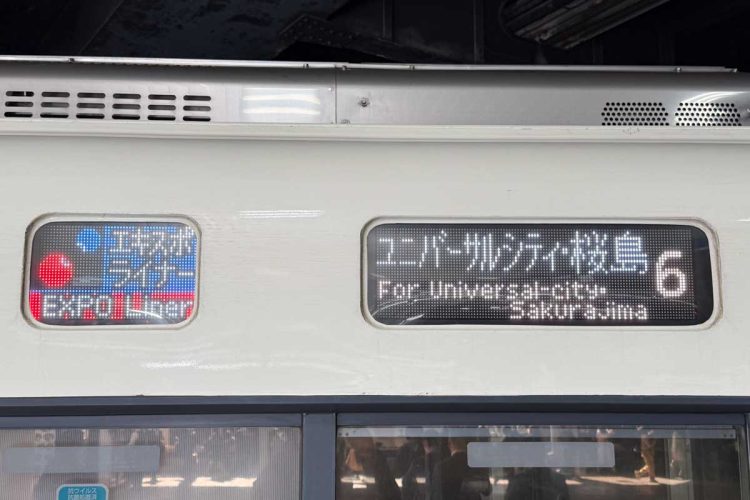

JR西日本の「エキスポライナー」。新幹線と接続する新大阪駅と桜島駅を結ぶ。筆者撮影

なお、ここでは「定員」で輸送力を計算します。定員は、安全を考慮したうえでの収容人数です。厳密に言うと、鉄道車両とバスでは定員の計算方法が若干異なりますが、ここでは双方の定員を同様に扱うことにします。

【A】は地下鉄(鉄道)のみでアクセスするルートです。中央線の列車は6両編成で、1本あたりの定員は807人(400系)。最短2分30秒間隔で運転されているので、1時間あたりの運行本数は最大24本。このため、定員分の旅客が乗ると、1時間に片道で1万9368人の旅客を運ぶ計算になります。

【B】は、鉄道と駅シャトルバスを併用するルートです。駅シャトルバスは、桜島駅と西ゲート(夢洲第1交通ターミナル)を結ぶバスで、1台あたりの定員は、列車(8両編成)よりもはるかに少ないです。このため、輸送力を確保するには、運行台数を増やす必要があります。

駅シャトルバスは、1台あたりの定員が68人(いすゞ社製エルガEV)。6台(筆者が現地で確認)のバスが最短5分間隔で走るので、1時間あたりの最大運行台数は72台。このため、定員分の旅客が乗ると、1時間に片道で最大4896人の旅客を運ぶことになります。

桜島駅と西ゲートを結ぶ駅シャトルバス(いすゞ社製エルガEV)。1台の定員は、電車1両の半分程度。西ゲート付近で筆者撮影