小林一三の「宝塚戦略」はほかの鉄道事業者による沿線開発にも大きな影響を与えた(時事通信フォト)

松方コレクションは「創作への投資」でもあった

この2つの美術館とは逆に、西洋美術の蒐集に励んだのが川崎造船所(川崎重工業の前身)社長・松方幸次郎(1866〜1950年)だった。大蔵大臣を長く務めた松方正義の三男である。松方が西洋美術の蒐集を始めたのは第一次世界大戦中、ロンドンに滞在していた時からで、イギリスの芸術家フランク・ブラングィンと意気投合した彼は、日本に本格的な西洋美術館を創設すべく、絵画や彫刻から家具、タペストリーまで、入手しうる限りの美術品を買い集めた。コレクションの総数はおよそ1万点にのぼるとも言われる。その目的は、日本の画家志望の青年たちに本物の西洋美術を見せてやりたいという、言わば創作への投資にあった。

松方が蒐集した西洋美術は松方コレクションと呼ばれ、川崎造船所の経営危機や第二次世界大戦の荒波を経て、数奇な運命を辿りながら、現在その一部が国立西洋美術館に収蔵・展示されている。

「三越少年音楽隊」をモデルにした宝塚歌劇団

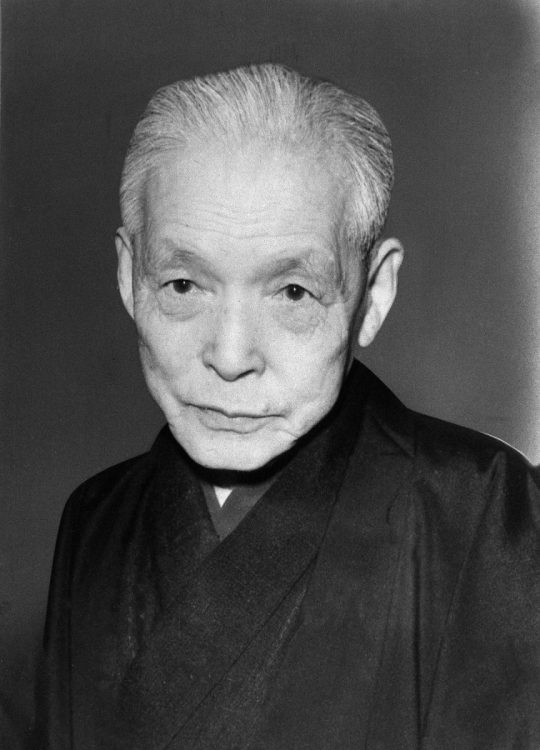

五島慶太と同じく、鉄道事業で財をなした実業家の1人として小林一三(1873〜1957年)が挙げられる。現在の阪急阪神東宝グループの創業者である。社会学を専門とする故・津金澤聰廣(関西学院大学名誉教授)はその著書『宝塚戦略 小林一三の生活文化論』(吉川弘文館)の中で、〈私鉄経営を軸として、日本の大衆消費や余暇・娯楽産業の新しい組織化を実現させた独創的な実業家であった〉と讃えている。

事は阪急電鉄の前身、箕面有馬電気軌道の宝塚線の箕面支線が開通したことに始まる。終点は有馬温泉と箕面のはずが、諸般の事情から有馬温泉までの延伸が不可能になったせいで、終点は箕面と宝塚に。沿線にめぼしい観光地はなく、当時の宝塚は、閑静な松林の続く河原に数軒の農家が点在するのみ。箕面は自然美に恵まれていたから、小規模なサファリパークをオープンさせるが、人気は長続きしなかった。

そこで宝塚に築かれたのが温泉を中核とする総合レジャー施設の「宝塚新温泉」。大阪から有馬温泉へ行くなら最低でも一泊しなければならないが、宝塚であれば一般の家族連れが日帰りで行ける。入場券を買えば、内部にある娯楽設備をすべて無料で使用できるため、コスパも抜群だった。

ただし、室内水泳場だけは水温が低すぎて使用に堪えず、プールの水を抜いてイベント会場として活用。当初は男性客向けのイベントを主にしていたが、入場者全体に占める家族連れの割合の高さに鑑み、女性や子供も楽しめる展示へと路線を変更。さらに試行錯誤を重ねるうち、小林は当時人気のあった三越少年音楽隊の女性版を作ろうと思い立った。これが宝塚少女歌劇の始まりである。

三越少年音楽隊は日本橋の三越呉服店(現在の日本橋三越本店)の宣伝のため店内で演奏、外の通りで演奏パレードをするかたわら、売り場の清掃や手伝いもした若い男性社員からなり、全員が専門の育成学校でしっかりとした音楽教育を受けていた。タレントの黒柳徹子の父・黒柳守綱も若き日にこの隊のメンバーだった。

小林も少女歌劇をやるからには、学芸会に毛の生えた程度でお茶を濁すつもりはなく、スタッフを欧米に留学させてエンターテインメントの何たるかを吸収させるとともに、専用の学校を設けて一から団員を育て上げる仕組みを整えた。宣伝には大阪毎日新聞の全面協力が得られたことから、宝塚少女歌劇は集客効果の域をはるかに超えた社会現象と呼ぶべき大成功を収めた。

こうなると、公演場所を宝塚限定にしておくのはもったいなく、東京への進出は自然な流れ。ここでも小林はその異彩をいかんなく発揮した。津金澤前掲書は次のように記している。

〈さらに、人気の出た少女歌劇を異色の大衆芸術へと育てることで東京進出を果たし、その常設館としての東京宝塚劇場を拠点に「丸の内有楽街」など、都心の新しい遊楽空間をも創設し、それらを東宝グループの発展へとつなげていった〉