心理的な影響で痛みの感じ方が変わる

痛み診療センターでは、まず麻酔科が中心となって初診を担当し、患者さんの状態に応じて精神科医、整形外科医、リハビリテーション医と連携しながら診療を進める体制をとっています。患者さんの情報共有やカンファレンスなどを密に行ない、適切な診断と治療戦略を立てるのに役立てています。

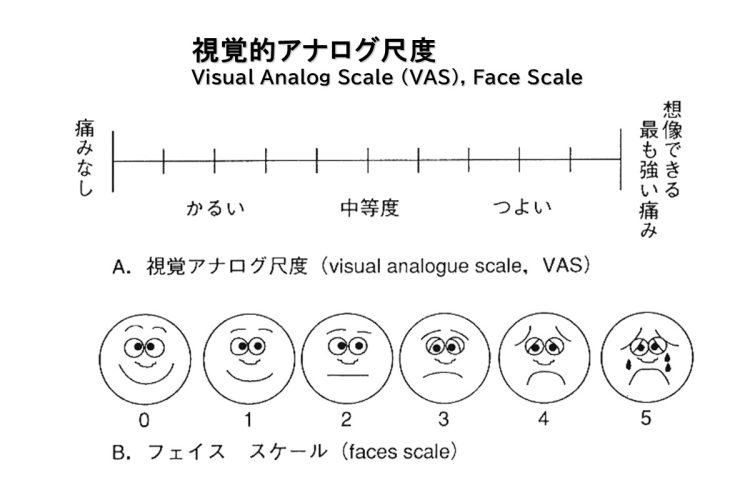

痛みは主観的な感覚に左右されるため、客観的な評価がしにくい病態です。そのため、診察では痛みの程度などについて詳細な問診を行ない、痛みを客観的に評価するために、VAS(視覚的アナログ尺度)とNRS(数値的評価尺度)というスケールを使用します。

VASは水平に引かれた線で、左端を「痛みがない状態」、右端を「これまで経験した一番強い痛み」とし、患者さんに現在の痛みの程度を指し示してもらいます。NRSは、痛みの強さを0から10までの11段階に分け、現在どれくらいの痛みなのかを申告してもらいます。医師は、この数字から患者さんの痛みの自己評価(軽度=0~3、中等度=4~7、重度=8~10)を知ることができます。

痛みは主観的なので、元気に診察室に入ってきた40代の女性が「痛みは10です」と答えたり、腰椎すべり症で腰が曲がり、歩行に不自由している高齢の男性が「2くらいです」と話すこともあります。ここで大切なのは、単に痛みの「数字」だけでなく、数字から読み取れる患者さん自身の「感覚」なのです。

痛みを客観的に評価するための検査で使われるVAS

痛みの強さの評価の検査に続いて行なうのが、心理社会的影響に関する質問です。これは、患者さんの「自己効力感」と「破局的思考」を評価するものです。自己効力感とは、「痛みに打ち勝つ自信がどの程度あるか」という痛みに対するコントロール感を評価します。破局的思考は、「痛みのためにもはや生活できない」「自分には何もできない」といった、痛みに起因する悲観的な思い込みを指します。

こうした数値的・客観的なアセスメント結果を基に、精神科医や公認心理師が、患者さんの育ってきた環境や現在の生活状況、ストレス、不安などを丁寧にヒアリングします。これにより、痛みを長引かせたり増幅させたりしている心理社会的要因を探り出し、具体的な治療へとつなげる手助けを行なっています。

「数字だけでなく患者さん自身の感覚を重視しています」と語る小杉センター長

■後編記事:休職や退職に追い込まれることもある「慢性痛」 痛みと折り合いをつけて社会復帰を目指すための治療メソッドとは【専門医が解説】

【プロフィール】

小杉志都子(こすぎ・しづこ)/慶應義塾大学病院痛み診療センター長。1997年慶應義塾大学医学部卒業後、同大学医学部麻酔学教室、Massachusetts General Hospital麻酔科リサーチフェローなどを経て、2018年同大学病院痛み診療センター長、2021年慶應義塾大学准教授(医学部麻酔学)に就任。

取材・文/岩城レイ子