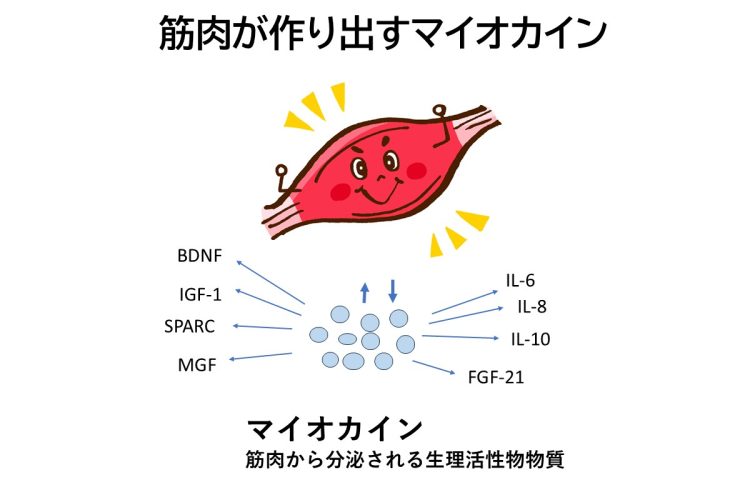

運動をすると様々なマイオカインが分泌され、免疫機能の強化、心臓病の予防や改善、糖や脂肪の代謝促進、脂肪肝の改善、大腸がんの抑制などの効果が得られる

長引く痛みに悩む人は少なくない。仕事をしている世代にも多くみられ、生活の質(QOL:Quality of life)や気分にも影響する。慢性疼痛の治療法として、今もっとも注目されているのが運動療法。運動は単に身体を動かすだけでなく、脳の神経回路に働きかけて痛みを和らげる効果があることがわかってきている。さらに心の安定にもつながり、慢性疼痛の総合的な治療効果を生むことが知られているという。シリーズ「医心伝身プラス 名医からのアドバイス」、今回は前編記事に続いて、慢性疼痛における運動療法と脳の神経メカニズムの関係を研究してきた神戸学院大学総合リハビリテーション学部理学療法学科・大学院総合リハビリテーション学研究科・松原貴子教授が、痛みと向き合いながら運動療法を続けるためのヒントを語る。【慢性疼痛と運動療法・後編】

運動は“脳の栄養”も増やす

運動によって筋肉が収縮すると、筋肉から「マイオカイン」と呼ばれる物質が分泌されます。これは筋肉から出る“ホルモン様物質”で、全身の臓器や脳に抗酸化・抗炎症などの良い影響を与えます。

なかでも重要なのが脳由来神経栄養因子(BDNF:Brain-derived neurotrophic factor)です。BDNFは粒子が小さいため脳内にも運ばれて、神経の修復や再生を助け、記憶を司る海馬を活性化します。BDNFは痛みの感受性や気分の変化にも関係しており、運動を通じて脳と心を“回復”させる役割を担っています。

無理のない運動で十分な効果がある

「運動療法」と聞くと、激しい運動やスポーツを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、慢性疼痛の治療で求められるのは、特別なトレーニングではありません。これまで運動に苦手意識がある人でも、日常生活の中の動きを上手に取り入れることで、十分な効果が得られることがわかっています。例えば、家事や買い物、通勤で歩くこと、階段の上り下りなども立派な運動(正確には「活動」)です。重要なのは「少しでも身体を動かす」ことを無理なく継続することです。これらの活動を少しずつ増やしていくことで、筋肉や血流だけでなく、脳の構造や働きにも良い改善効果が生じ、痛みの感じ方が和らいでいきます。

運動を始めるときは、痛みのある部位を無理に動かさず、全身を使うような軽い運動からスタートするのが基本です。身体が慣れてきたら、頻度・強度・時間を少しずつ増やすようにします。こうした「漸増(ぜんぞう)的」「段階的」な工夫が、長く続けるためのポイントです。

一方で、痛みが過敏な人では、運動によって痛みが一時的に強く感じられる「運動誘発性痛覚過敏」という現象が起こることがあります。そのような場合は、無理に運動を続ける必要はありません。痛みを我慢して動くよりも、生活の中でできる範囲の活動(ストレッチ、深呼吸をしながらの軽い動き、散歩など)を取り入れるほうが効果的です。

運動療法の目的は「痛みを我慢して動くこと」ではなく、身体を動かす楽しさや気持ちよさを取り戻し、“このくらいなら動ける”自信をつけることです。体調や痛みの状態に合わせて、できる範囲で継続することが、脳と身体の両方に良い変化をもたらし、痛みを和らげてくれるのです。