再雇用に有利な人材とは?

今年4月からの「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)の施行が目前に迫っている。70歳まで働くのが当たり前となるなかで、長く働くか、生活のバランスを考えて少しだけ働くか、あるいは何歳で引退するかといった人生のロードマップを自分で決める「定年消滅時代」がやってくる。

「再雇用」「転職」「独立・起業」「アルバイト」など、60歳以降の働き方には大きく分けて4つの選択肢がある。どの選択肢でも、「経験」と「専門性」が重視される傾向はあるが、それぞれに違いもある。

ここでは、60歳以降に元の会社で働き続ける「再雇用」の場合をみていこう。

「地道に同じ仕事を究めた人が重宝されやすい」と言うのは、人事ジャーナリストの溝上憲文氏。

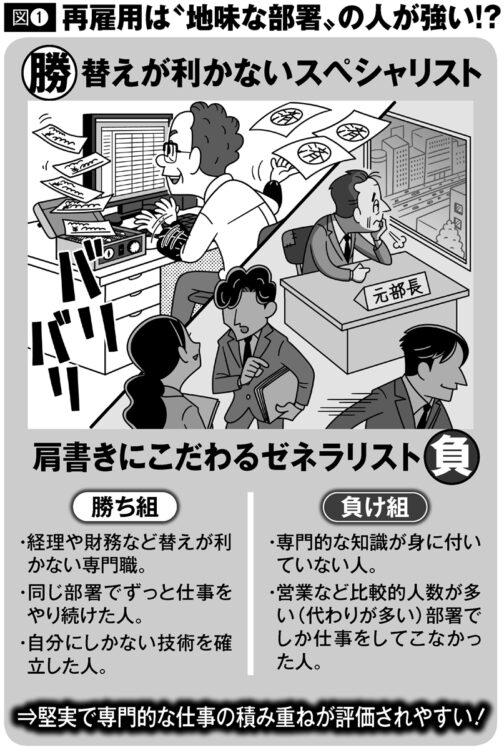

「企業が重宝するのは、“替えが利かないスペシャリスト”です。経理、人事、広報、財務など専門性の高い部門一筋の社員は、実務面だけではなく会社のことを知り尽くしており、『代わりがいないので残ってほしい』と求められることが多いのです」

一般的には、営業畑など花形の部署で活躍した人が社内で優遇されるイメージがあるが、現役時代に職場で陽の目を見なくても、定年後に光り輝くことがあるのだという。

「自身の技術を確立している人が強い」と指摘するのは、中高年向けの人材サービスを展開する「シニアジョブ」の代表・中島康恵氏。

「建設業界の施工管理技士やメーカーの開発エンジニアなど、“その人がいないとシステムが回らない”という人は、長く働くうえでは有利です」

地味でも「オンリーワン」を目指すのが、今後の勝ち組の条件のようだ。