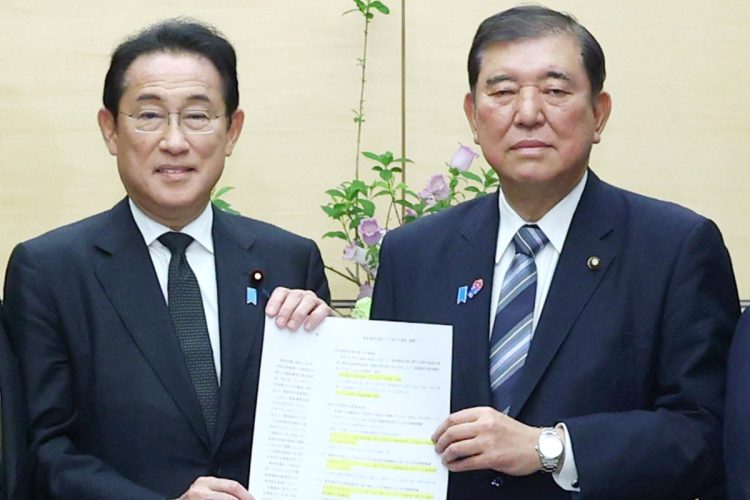

プラチナNISAが創設された場合、何が変わるか(岸田文雄氏からNISA拡充策の提言書を受け取る石破茂・首相/時事通信フォト)

投資による運用益が非課税になる新たな制度として、「プラチナNISA」の創設が取り沙汰されている。まだ検討段階だが、開設できるのは65歳以上に限られ、「毎月分配型」の投資信託(投信)が購入できるようになると報じられた。

現行のNISAでは購入できる投信が信託報酬の低いインデックス型などに限られるが、プラチナNISAで対象になるとされる「毎月分配型」は何が違うのか。ファイナンシャルプランナーの深野康彦氏が解説する。

「毎月分配型の投信は、運用益の一部などを分配金として保有者に毎月払い出す商品です。現行制度では対象外ですが、プラチナNISAが始まれば65歳以上に限り、分配金が非課税になるメリットを享受できることになります」

ただ、運用成績によっては元本の一部を取り崩しながら保有者への払い出しに充てるケースがあるため、運用益の再投資で利益が膨らませる「複利効果」を得られにくいとされてきた。そうした前提も踏まえた活用法について深野氏はこう言う。

「公的年金だけでは老後の生活費が足りなくなる『老後資金2000万円不足問題』が少し前に話題になりましたが、これは夫婦世帯が年金収入だけでは毎月約5万5000円の赤字になるという問題でした。

そうした世帯がある程度まとまった金額で毎月分配型の投信を購入して、仮に毎月2万円くらいの分配金を受け取れたら、月々の赤字は3万円ほどで済む。運用益が出ていれば、ただ預金を取り崩すよりも資産が減るスピードを抑えられるわけです」

資産を大きく増やすよりも“守り”に特化した新制度が創設されるのか、注目していきたい。

※週刊ポスト2025年5月9・16日号