品川区の「目黒」と板橋区の「西高島平」を結ぶ都営三田線。沿線には高級住宅街として知られる「白金台」、慶應大学のお膝元として知られる「三田」、都心の「日比谷」「大手町」、再開発の進む「春日」など多様な駅がある。この沿線で、この先10年で不動産価格が「上がる駅」「下がる駅」はどこになるのか――。

都心部の不動産価格高騰が際立つなか、いつまでも右肩上がりが続くわけではないと見られている。少子高齢化が進み、東京都の人口も遠からずピークアウトすると予測されており、同じ沿線でも「駅」によって将来像は大きく分かれそうだ。

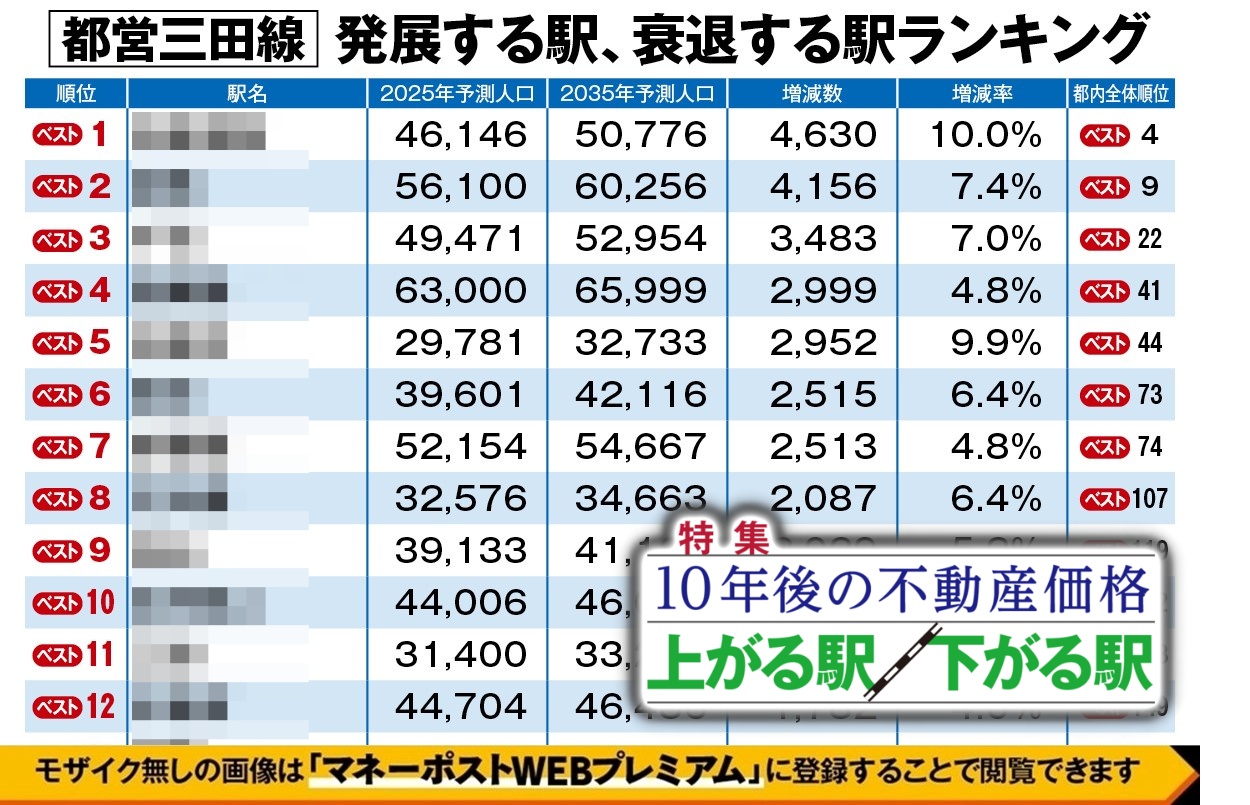

こうした将来の変化を「駅」単位で可視化したのが、不動産コンサルタント会社リーウェイズである。同社は5億件を超える物件データをAIで分析し、国土技術政策総合研究所が公表した『将来人口・世帯予測ツール』をもとに、2025年から2035年の人口増減を予測した。不動産価格と密接に関係すると考えられる人口増減について東京のベスト200とワースト200を抽出し、そこから都営三田線の駅に絞ってランキング化した。

都営三田線全27駅のうち、都内ベスト200にランクインしたのは16駅、同ワースト200に入ったのは5駅で、今回のランキングでは計21駅がカバーされている。

不動産市場の動向に詳しい株式会社さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌氏が語る。

「基本的に不動産価格は需給バランスで決定されます。その意味で、人口増減はその地域の不動産価格に直結する重要な要素となります。人口が増える駅は当該エリアに住みたいという需要の高さを表わす指標となり、そのエリアに持ち家がある人にとっては、自宅の売り時を考えるうえで重要なデータともなるでしょう」