代行サービスを選ぶ際の注意点

「代行」という名がハードルを下げた

代行サービスの中でも最も知名度の高い「家事代行」は、かつて「家政婦」と呼ばれ、富裕層をターゲットにしていた。その後、共働きや高齢者世帯が増えたことで、幅広い層に利用されるようになっていく。

「家政婦というと、料金が高そうと感じる人や、『あの家の奥さんは家のことをやっていない』と噂されるのが嫌で敬遠する主婦が多かったのですが、2000年代以降、『家事代行』という言葉が徐々に使われ始め、家政婦業への依頼に対し、ハードルが下がりました。さらに、掃除だけ、料理だけなど、必要なことだけ低料金で依頼できるサービス形態が生まれ、都市圏を中心に利用者が増加しました」

と、現代女性キャリア研究所所長の永井暁子さん。人材サービスのパソナグループでも、12年前から家事関連の代行サービスを扱う。

「2019年頃から利用者が急増し、現在は約3倍に。当社の場合、自治体の子育て支援と提携しているのも一因だと思います」(パソナライフケア代表取締役社長の高橋康之さん)

家事代行を皮切りに、買い物、介護、ペットの散歩など、日常のタスクの一部を肩代わりしてもらう代行サービスは2010年代から増え、多様化したという。

「核家族化や近所づきあいの希薄化が進み、身近な家族や知り合いに頼れない、手伝ってもらえないという社会となり、加えてSNSなどの普及で、サービスを提供する人と受けたい人のマッチングが手軽になったのがサービス拡大につながったと考えられます」(永井さん・以下同)

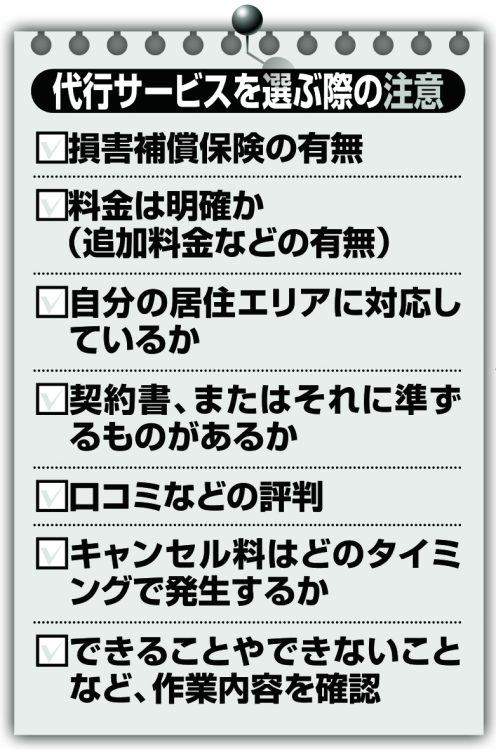

手軽に利用できるようになった代行サービスだが、依頼時は注意が必要だ。

「実際に作業してくれる人がどんな人で、何をどこまでやってくれるのか、トラブルが起きたときはどう対応してくれるのか、事前に明確化し、文書で残してくれる業者を選びましょう」

■後編記事につづく:《進化する代行サービスを徹底解剖》家事・退職・配達代行の大手3社のサービス内容と料金システム “日用品の管理”代行の新サービスも登場

【プロフィール】

現代女性キャリア研究所所長・永井暁子(ながい・あきこ)さん/日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授。家族社会学を専門とし、女性のキャリアについて多角的な視点から研究する。

パソナライフケア代表取締役社長・高橋康之(たかはし・やすゆき)さん/家事代行や介護分野などのライフソリューション事業を手掛ける。家事代行サービスでは、利用者数と利用地域が年々拡大。

※女性セブン2025年7月31日・8月7日号