“気持ちいい”と感じる神経の仕組み──脳報酬系

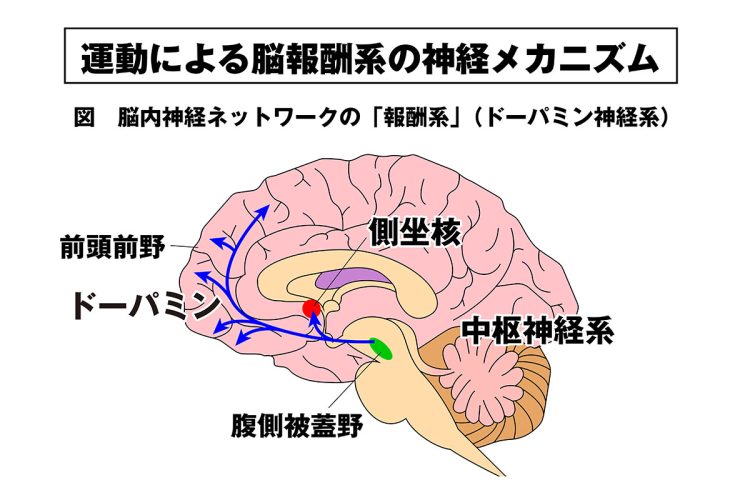

これらの作用に関わるのが、脳の報酬系(ほうしゅうけい)と呼ばれる神経ネットワークです。運動することによってドーパミンが分泌されることで「達成感」「幸福感」が生まれ、その結果、痛みの信号を抑える方向に働きます。例えば、マラソン選手が走行中にケガをしても痛みを感じにくいのは、この仕組みが強く働いているためです。

「脳報酬系」は鎮痛・快感作用に関わっている

脳報酬系は、運動だけでなく食事(嗜好品の摂取)、ゲーム・ギャンブル、アルコールやたばこ、薬物摂取などでも作動します。これらの中には依存(中毒)のリスクを伴う行為もありますが、適切な範囲の運動は安全性が高く、続けるほど少ない負荷でも報酬系が反応しやすくなります。つまり、習慣的に身体を動かす人ほど、軽い運動でも達成感や心地よさを得やすくなり、そのことが痛みの感じ方を和らげ、気分の安定にもつながるのです(過度なやり過ぎは避けましょう)。

また運動は、痛みの感じ方や心の状態を調整するうえで重要なノルアドレナリン(抗ストレス作用)やセロトニン(気分の安定や幸福感に関与)といった脳内の神経伝達物質の分泌を高め、身体本来の鎮痛システムを作動させることで、痛みが和らぎ、気分が安定すると考えられています。これらの神経伝達物質の働きを薬の力で高めるのが、デュロキセチン(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬SNRIという種類の薬)です。これは、脳内のセロトニンとノルアドレナリンを増やし、うつ病・抑うつ状態だけでなく、糖尿病性神経障害や線維筋痛症など、特定の慢性疼痛の治療にも使われています。つまり、運動は、この下行性痛覚抑制系(セロトニン・ノルアドレナリン系)を含む脳内鎮痛回路を生理的に活性化し、薬と同じようにこれらの大切な神経伝達物質を介して痛みを和らげる効果を発揮すると考えられています。

「習慣的に身体を動かす人は、軽い運動でも気持ちよさや達成感を感じられるようになる」と語る松原教授

■後編記事:慢性疼痛の運動療法は「運動が苦手な人でも十分な効果が得られる」 “痛みの再発”への不安をどう乗り越えるか【専門医が解説】

【プロフィール】

松原貴子(まつばら・たかこ)/神戸学院大学総合リハビリテーション学部理学療法学科・大学院総合リハビリテーション学研究科教授、愛知医科大学医学部疼痛医学講座客員教授。1991年神戸大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業後、特定医療法人愛仁会千船病院理学療法士、神戸大学医学部保健学科助手、愛知医科大学学際的痛みセンター(現・疼痛緩和外科・いたみセンター)非常勤理学療法士、日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科教授を経て、2018年4月より現職。

取材・文/岩城レイ子