マネー

マネーに関する記事一覧です。年金や保険、医療・介護などの社会保障から、相続・終活、税金・給付などに関する制度や活用方法を紹介しています。

【タワマン節税ルール変更】「高層階なら実勢価格の4割ほどの評価額」が「6割以上」に引き…

タワーマンションの高層階は実勢価格に対して相続税評価額を低く抑えられる。それを相続税対策に利用する手法が「タワマン節税」だ。岡野相続税理士法人代表税理士の岡野雄志氏が指摘する。「マンションの相続税…

2023.09.10 07:00

週刊ポスト

うすうす知っていた“父の隠し子” 相続トラブル避けるには「生きているうちに白状してもらう…

相続が思いもよらない泥沼劇となることがある。父親が亡くなった後、“隠し子”が遺言書を持って家族の前に登場するといったケースだ。『失敗しない相続対策』の著者で吉澤相続事務所代表の吉澤諭氏はこう話す。「…

2023.09.09 15:00

週刊ポスト

生活が困窮したときに頼れる制度と注意すべき「貧困ビジネス」 “即日入居サポート”の甘言には…

厚生労働省が今年7月に発表した『国民生活基礎調査』の最新値によると、2021年の日本の相対的貧困率は15.4%にのぼる。相対的貧困率とは、等価可処分所得が中央値の半分未満世帯員の割合をさす。つまり日本では6…

2023.09.09 07:00

女性セブン

【遺言書のトラブル】「形式不備で無効」「内容がいい加減で遺族が対立」 揉めないための2…

亡くなった人が相続について意思を表明する「遺言書」。法的効力があり、活用すれば相続のトラブルを未然に防げる。 特に「自筆証書遺言」は紙とペンと印鑑さえあれば作成できる手軽さがあるが、その一方、定め…

2023.09.08 16:00

週刊ポスト

貧困を回避するには妙なプライドを持たないこと 「家族に知られたくないから、生活保護を受け…

日本が経済的に豊かな国だと思われていたのも、過去の話。今となっては貧困がすぐ足元にまで迫っている。厚生労働省が今年7月に発表した『国民生活基礎調査』の最新値によると、2021年の日本の相対的貧困率は15.4…

2023.09.08 15:00

女性セブン

ネット銀行やネット証券などの「デジタル遺産」の把握は難しい 見落としたままだと申告漏れの…

親の遺産を相続する際に行う財産調査で困難が伴うのが、ネット銀行やネット証券などの口座にある「デジタル資産」だ。相続関連の著書が多い税理士法人レディングの木下勇人税理士が言う。「リアル店舗のある金融…

2023.09.07 16:00

週刊ポスト

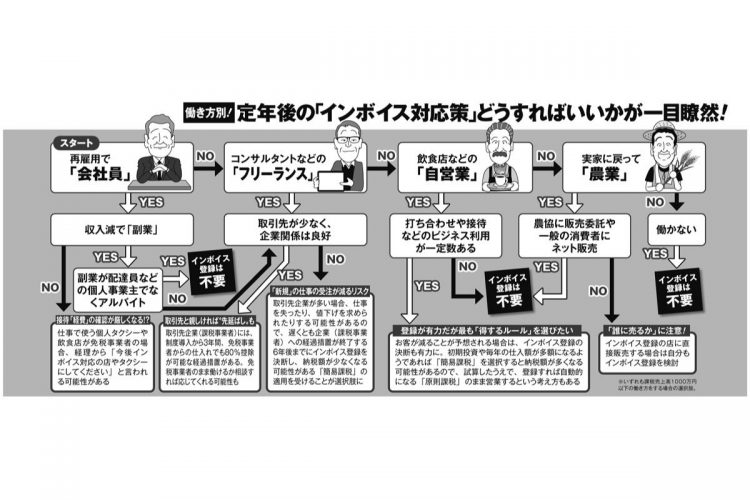

【定年後のインボイス対応どうすべき?】再雇用、副業、フリーランス…働き方別の対応策を詳細…

大きな政治的混乱と国民生活への打撃をもたらすとみられている「インボイス制度」が10月から導入される。年金受給世代もインボイスと無縁ではいられない。 インボイス制度は国税庁に登録した課税事業者だけが消…

2023.09.07 15:00

週刊ポスト

【インボイス制度・徹底解説】フリーランス事業者1400万人が収入減の危機に直面、年金生活…

大きな政治的混乱と国民生活への打撃をもたらすとみられている「インボイス制度」。影響が大きいフリーランスの事業者は国内に約1600万人とされ、その約9割にあたる約1400万人が消費税納税の負担増危機に直面する…

2023.09.06 16:00

週刊ポスト

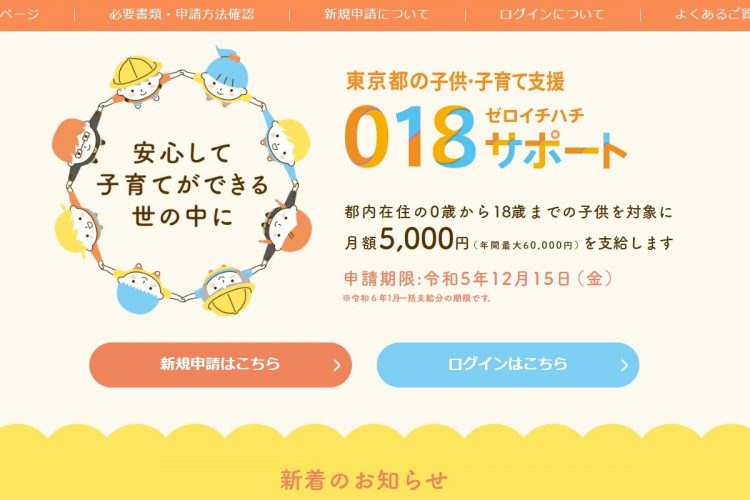

「恐ろしく面倒くさい!」18歳以下に年6万円支給、東京都の「018サポート」を申請してみた…

9月1日から、東京都内に在住する18歳以下に対して、1人につき月額5000円(年額6万円)を支給する「018サポート」の申請が始まった。小池百合子・東京都知事肝いりの制度で、所得制限なしで子育て世帯を支援するも…

2023.09.06 16:00

マネーポストWEB

相続の基本は「財産の把握」 自ら財産管理していた一人親が亡くなると「見当もつかない」事態…

相続の手続きを進めるうえでまず重要なのが、「遺産がどれだけあるのか」を確認する相続財産調査。ここでよく“ピンチ”が発生するという。「自分の家にどれだけお金があるか、全容を子世代に知らせていない親がほ…

2023.09.06 15:00

週刊ポスト

【18歳以下に月5000円給付】小池都知事が打ち出す東京都独自の少子化対策、看板倒れの岸田…

東京都が少子化対策として18歳以下の都民に1人あたり月5000円を給付する「018サポート」の申請受付が9月1日から始まった。申請用のサイトはアクセス集中でつながりにくい状態が続くなど、注目度は高い。一方、岸…

2023.09.06 07:00

マネーポストWEB

10月導入インボイス制度に荻原博子氏「本来は必要ない制度、あえて導入するのは消費税増税…

マイナ問題の泥沼化で支持率低落が止まらない岸田文雄・首相。それに追い討ちをかけるのが、10月から導入する消費税のインボイス制度だ。 インボイス制度は国税庁に登録した課税事業者だけが消費税の正確な税率…

2023.09.05 07:00

週刊ポスト

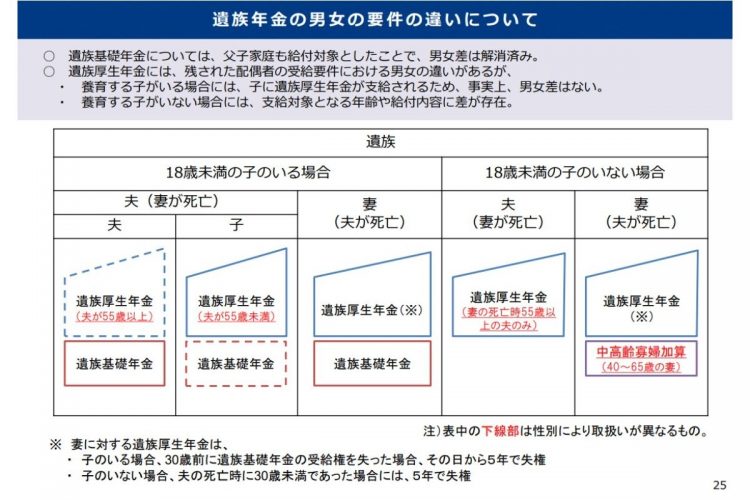

遺族年金“男女格差”の見直し議論が進む 女性の優遇廃止で実質的な給付カットの見込みもなお…

5年に1度ある2024年の年金財政検証とそれに伴う年金制度改正に向けた議論が進められている。7月28日に開かれた厚生労働省の社会保障審議会年金部会では「遺族厚生年金」の制度改正が俎上に載せられた。夫や妻の死…

2023.09.04 07:00

マネーポストWEB

自分の死後もペットに幸せに暮らしてもらいたい 犬、猫…引き取り先に渡す“お世話代”の相場

高齢期を迎えて考えなければならいのがペットのことだ。大事な家族の一員と思っている人も多いが、自分が先立った後、トラブルになるケースが多い。NPO法人ペットライフネット代表理事の吉本由美子氏が語る。「遺…

2023.09.03 15:00

週刊ポスト

特養ホーム入居のハードル上がり、安価な高齢者施設として注目集める「ケアハウス」という選択…

老後資金がないと、介護が必要になったとき、どうすべきか不安になる人が多いという。これに対してファイナンシャルプランナー・畠中雅子さんはこうアドバイスする。「絶対いまの家から離れたくない、といったこ…

2023.09.03 15:00

女性セブン

【10月から電気代「インボイス値上げ」へ】売電する一般家庭の益税分の消費税が電気料金に…

マイナ問題の泥沼化で支持率低落が止まらない岸田文雄・首相。それに追い討ちをかけるのが、10月から導入する消費税のインボイス制度だ。 インボイス制度は国税庁に登録した課税事業者だけが消費税の正確な税率…

2023.09.02 15:00

週刊ポスト

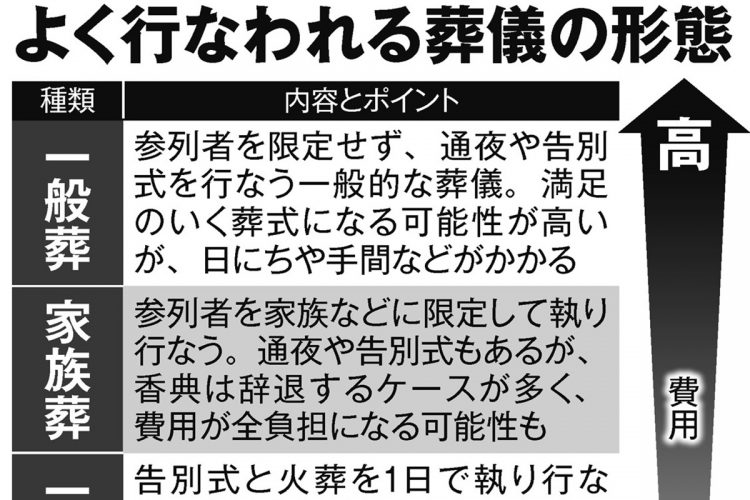

小規模な「家族葬」需要拡大の一方で、香典収入がある「一般葬」のほうが結果的に安く済むケー…

いつか訪れる自身の葬儀で残された家族に迷惑をかけたくないと考える人は多い。近年、当事者が生前「俺は費用のかからない形でいいよ」と家族に伝えることで、妻や子が家族葬などこぢんまりとした葬儀を選択する…

2023.09.01 16:00

週刊ポスト

10月導入のインボイス制度で国民生活は大混乱 年商300万円の個人商店なら手取りが15万円減…

マイナ問題の泥沼化で支持率低落が止まらない岸田文雄・首相。国民の不満の声に耳を傾けない暴走政権は、この10月に日本をさらなる大混乱に陥れようとしている──。自民党ベテラン議員はこう見限った言い方をする…

2023.09.01 07:00

週刊ポスト

生前贈与は亡くなる7年前までが課税対象に 甘い考えで利用すると税務トラブルに発展する恐…

定年後の残りの人生を悔やまず生きるためには、“その先”のことを考えた準備もしておきたい。自分が先立った後、残された家族が幸せに生き続けるには生前の自身の身の処し方が重要だからだ。 特に遺産相続は、人…

2023.08.31 16:00

週刊ポスト

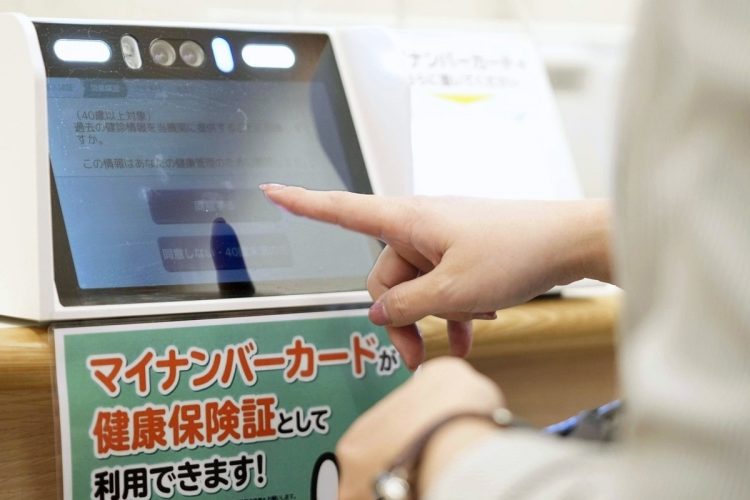

「本来は1割負担なのに3割負担に…」マイナ保険証で誤請求トラブルが続出、厚労省は「原因を…

「トラブルのデパート」と揶揄されているマイナンバーカード。保険証としても利用できる「マイナ保険証」は、高齢者の助けとなるどころか、思わぬトラブルを起こしていた──。 これまでマイナ問題はどこか対岸の火…

2023.08.30 07:00

週刊ポスト

注目TOPIC

【高級車で乗り付けて子どもを置いていく親も】困っている家庭のための「こども食堂」“想定外の利用者”増加の実態 運営スタッフも「来ないでと…

- 「年109万円かかるはずの健康保険料が4万円に」維新の地方議員による“国保逃れ”のスキーム 「制度の抜け道を巧妙にフル活用した脱法的行為」と専門家も指弾

- セブン-イレブンが取り組む「コンビニ夜アイス」の提案 「21時にアイス」とのコラボ商品で狙う“夜スイーツ需要”とこだわり抜いた“見た目と味の工夫”

- 「本気で離婚を考えるレベルです」SNSで話題の『食い尽くし系』の実態 箸を伸ばして無言で奪う、子どもの食事も食べ尽くす…“被害者”は「笑い話じゃない」と怒り心頭

- 「何があってもキレたらゲームオーバー」サイバーエージェント・藤田晋会長が明かす、経営者として「忍耐力」を重視するようになった原点 競馬や麻雀にも通じる勝負眼