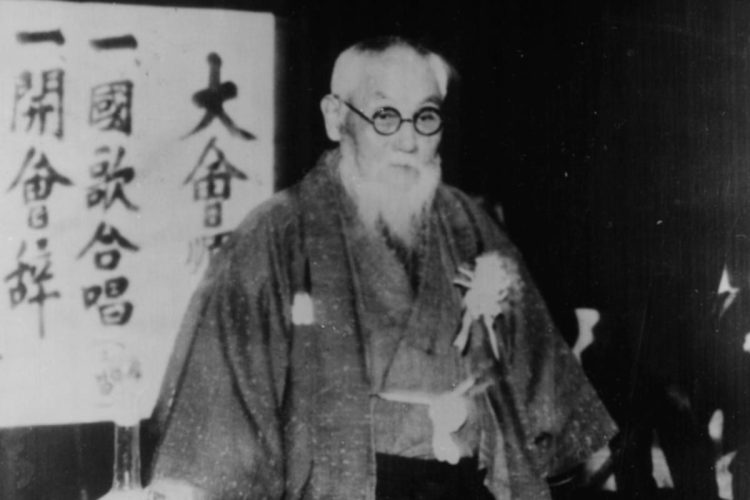

玄洋社を率いた頭山満。「アジア主義」を唱え各国の革命家らを支援した(Getty Images)

明治維新後、近代国家を目指して歩み始めた日本では、その進むべき道をどこに定めるかで議論が噴出した。欧米に倣って近代化を達成しようと唱えた福沢諭吉の「脱亜入欧」に対し、「アジア主義」を唱えて各国の政治家・革命家らを支援したのが頭山満だ。歴史作家の島崎晋氏が「投資」と「リスクマネジメント」という観点から日本史を読み解くプレミアム連載「投資の日本史」第19回(前編)は、在野にありながら政財界に隠然たる影響力を発揮した頭山満の「革命への投資」に焦点を当てる。【第19回・前後編の前編】

明治日本が進むべき道は「脱亜入欧」か「アジア主義」か

福沢諭吉(1835〜1901年)といえば、幕末に渡米・渡欧を経験しながら明治政府のもとで官職につくことなく、慶應義塾大学を創設するなど、在野で日本人の教育と啓蒙活動に専念した人物。明治18年(1885年)3月16日に自らが創刊した日刊新聞『時事新報』の社説で日本が進むべき道として提示されたのが脱亜論だ。変革を拒絶する東アジア諸国とは袂を分かち、西洋の文明国と進退を供にすべきとする内容から、「脱亜入欧」とも呼ばれた。

それまでの日本では、清国(中国)や李氏朝鮮(朝鮮王朝)と力をあわせるべきとの考え方が主流だった。幕末の安政4年(1857年)には、日清連合艦隊がヨーロッパ遠征を行なってロンドンまで攻め込み、快勝するという筋立ての架空戦記『西征快心篇』まで刊行されている。

しかし、東アジアの大国である清国は、2度のアヘン戦争(1840〜1842年、1856〜1860年)における敗北と、ベトナムの宗主権をめぐるフランスとの戦争(清仏戦争。1884〜1885年)を経験してもなお、本格的な覚醒に至らない。朝鮮王朝も、急進開化派によるクーデター(甲申政変。1884年)が失敗に終わっていた。

そうした状況を受けて、欧米による植民地化を回避するには他の東アジア諸国と歩調を合わせるのではなく、日本だけでも西洋文明を大胆に導入して、列強から認められる存在になるしかないとする主張が支持を集めるようになった。福沢諭吉の造語である「脱亜入欧」はまさしくそれを象徴する言葉だった。

だが、明治期の日本人の誰もがアジアを見捨てたわけではなく、アジアの連帯・復興を唱える活動家たちも少なからず存在し続けた。政界や在野の活動家とそのシンパを総称してアジア主義者という。

現在で言う右翼、明治から昭和初期には「壮士」と呼ばれた人びとの中には、日本をリーダーとする大東亜共栄圏を唱える者が多くいた。一方、日本が盟主を務めるにしても、アジア諸国との関係はあくまで対等であるべきとするアジア主義者も少なくなく、頭山満(1855〜1944年)もその中の1人だった。