運動中、運動後に痛みの感じ方が和らぐ「運動誘発性鎮痛」の仕組みを解き明かす鍵となった「ランナーズハイ」

慢性疼痛に悩まされているビジネスパーソンは少なくないだろう。そんな慢性疼痛の緩和と脳内物質の関係について解明されるきっかけとなったのが「ランナーズハイ」。ランニングやマラソンをしていると、多幸感を感じていつまでも走っていられるような気分になる「ランナーズハイ」だが、この現象には、運動が脳に働きかけて痛みをやわらげる仕組みが深く関わっているという──。シリーズ「医心伝身プラス 名医からのアドバイス」、慢性疼痛における運動療法と脳の神経メカニズムを研究してきた神戸学院大学 総合リハビリテーション学部理学療法学科・大学院総合リハビリテーション学研究科・松原貴子教授が、その仕組みをわかりやすく解説する。【慢性疼痛と運動療法・前編】

痛みを和らげる最も安全で効果的な方法

3か月以上続く慢性の痛みに悩む人は、国内でおよそ5人に1人といわれています。しかし、そのうち医療機関で治療を受けている人は半数以下で、満足している人となるとさらに少数です。「痛みは年齢のせい」「病院に行っても治らない」と諦めてしまう人が多いのが現状です。

そんな中で、慢性疼痛の“第一選択治療法”として世界的に推奨されているのが運動療法です。薬のような副作用がほとんどなく、科学的にも高い有効性が証明されています。実際、国際的な慢性疼痛診療ガイドラインでは、薬物療法よりも優先される場合が少なくありません。

運動が脳に働きかけて痛みを抑える

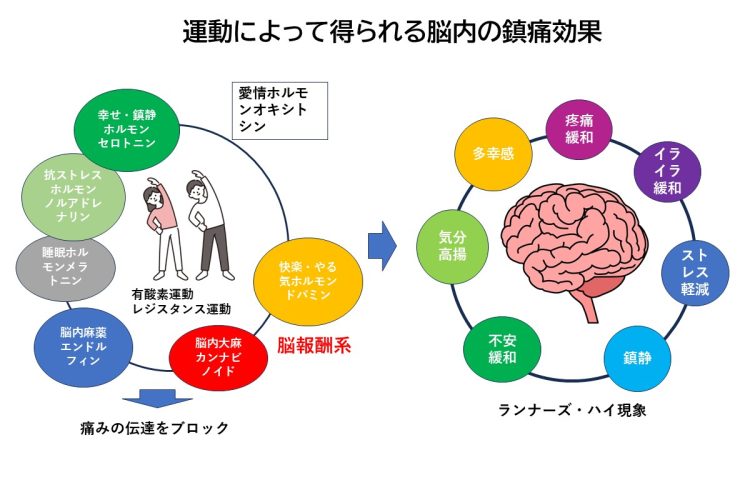

「運動をすると痛みが和らぐ」──これは偶然ではなく、脳の神経回路が深く関わっています。運動中や運動後に痛みの感じ方が弱まる現象は「運動誘発性鎮痛(EIH:Exercise-Induced Hypoalgesia)」と呼ばれます。脳が運動によって自ら痛みをコントロールするのです。

この仕組みの鍵を解くヒントとなったのが、ドイツで行なわれた「ランナーズハイ」の研究です。軽いランニングを続けた参加者は、幸福感の上昇と不安の低下を示しました。運動により脳内でドーパミンが分泌され、それが「快楽ホルモン」と呼ばれるエンドルフィンの生成を促すことがわかっています。さらに、脳内カンナビノイドという物質も分泌され、気分を高め、不安を和らげる作用を発揮します。これらは医薬品とは違って、私たちの身体がもともと持っている“天然の鎮痛物質”です。