人手不足問題をどう考えるか(写真:イメージマート)

今から20年後、日本に「10人に1人が外国人」という社会が到来するとの試算がある。それどころか、2060年代には「5人に1人」にまで増える可能性も指摘されている。その一方で、日本人人口が急速に減り続け、医療・介護・教育・建設・物流などの「現場の仕事」の人手不足を補うべく“外国人頼み”となっている現実がある。果たして、日本は外国人労働者をどう受け入れていくべきか。人口減少ニッポンが行き着く衝撃的な未来を解説した話題書『縮んで勝つ』の著者・河合雅司氏が解説する。【前後編の後編。前編記事から読む】

* * *

外国人労働者の受け入れ拡大に積極的な人々は、その理由としてしばしば「人手不足対策」を前面に押し出す。だが、そもそも「外国人労働者に頼らなければ日本社会は回らない」という主張は正しいのだろうか。

現時点において、外国人なしに成り立たない職場があることは事実だ。だからと言って、必ずしも「今後、外国人労働者の受け入れを拡大し続けなければならない」ということにはならない。

人口減少に伴って勤労世代が減り、人手不足は続くが、同時に国内需要も減るからだ。“消費者不足”に陥る今後の日本では、労働生産性を上げられない企業は倒産や廃業に追い込まれる。そうなれば必然的に「人手不足の規模」も縮小する。

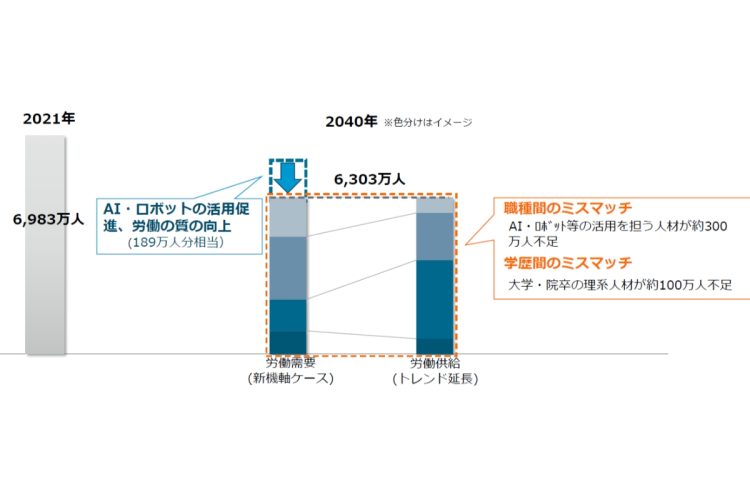

これに関しては、経済産業省が6月に公表した将来の産業構造の転換を踏まえた「2040年の就業構造推計」が興味深い。「投資と賃上げが牽引する成長型経済」に転換できれば、深刻な人手不足は起こらない──と結論づけているのだ。

経産省によれば、人口減少によって労働供給は減少するが、AI・ロボットの活用促進や、リスキリングなどによる「労働の質」の向上が進むことで189万人分相当をカバーすることが可能であり、2040年に必要となる人手は概ね確保できるという。

「ホワイトカラー職種の多くは不要」を裏付ける推計

2040年の就業構造推計 参考:経済産業省「2040年の産業構造・就業構造の推計」2025年5月より

経産省がむしろ問題視しているのは職種間のミスマッチだ。各産業でAI・ロボットの活用を担う人材が300万人ほど不足すると計算している。反対に、生成AIおよびロボットなどの普及に伴う省力化によって事務や販売、サービスなどの仕事の多くが不要となり、こちらは約300万人の余剰が生じる可能性があるとしている。

これに関連して学歴間のミスマッチについても言及しているが、大学卒や大学院卒の理系人材が100万人以上不足する一方、大学卒の文系人材は30万人ほどの余剰が生じる恐れがあると試算している。

生成AIの進歩は目覚ましく、産業構造を劇的に変え始めている。世界各国でその効果や影響の分析が進められているが、「管理部門をはじめとするホワイトカラー職種の多くが不要になる」との予測が少なくない。経産省の推計は、概ねこれを裏付ける内容だ。

日本でも、すでに生成AIの活用の広がりを睨んだ取り組みが始まっている。大企業などでは事業所や店舗の統廃合、従業員の配置転換や「黒字リストラ」が進み、営業や販売の手法も変わってきている。ビジネスの在り方を見直す流れは、さらに強まるだろう。

ホワイトカラーの仕事が全く無くなるわけではないが、生成AIの進化と普及に伴ってどんどん縮小し、雇用のシフトが起きるとみられる。