モーターでブレーキ力が発生する?

発電ブレーキと回生ブレーキは、どちらもモーターを使ってブレーキ力を発生します。こう書くと、「モーターでブレーキ力が発生するの?」と思う方もいるでしょう。はい、モーターの性質を利用すれば、それができます。

この原理を理解するには、物理の知識が必要です。ここからちょっとむずかしい話をしますね。

高校の物理の授業では、以下の2つのことを習います。

【1】モーターと発電機の基本構造は同じ

【2】エネルギー保存則

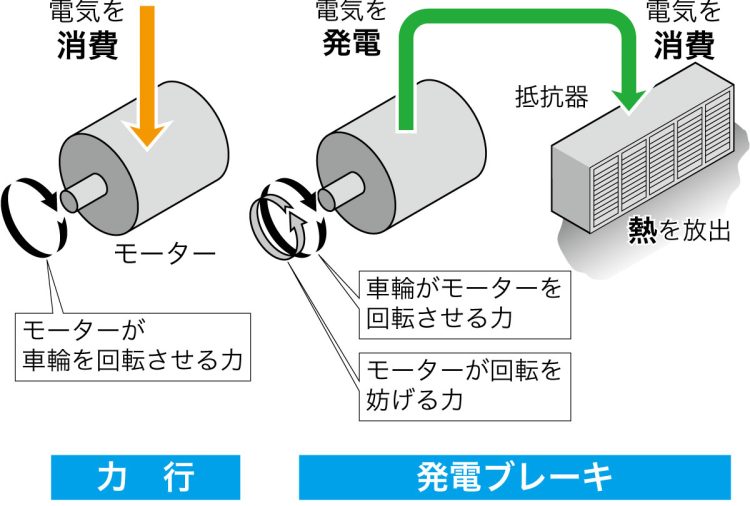

【1】は、発電ブレーキと回生ブレーキの原理を知る基本中の基本です。モーターは、電流が流れると、回転軸が回ります。いっぽう、逆にモーターの回転軸を動力で回すと、発電します。そう、モーターは、発電機にもなる性質があるのです。

モーターは発電機にもなる。電流を流すと回転軸が回り(左)、回転軸を回すと発電する(左)。筆者作図

【2】は、物理の基本原理の一つです。広辞苑第七版は「外部から影響を受けない物理系(孤立系)」においては、その内部でどのような物理的あるいは化学的変化が起こっても、全体としてのエネルギーは不変である」という法則、と説明しています。つまり、孤立系であれば、形が変わっても、エネルギーの総量は変わらないという法則です。

電車は、モーターに電流を流すと、モーターの回転軸の動力が車軸を介して車輪に伝わり、レールの上を走ります(リニアモーター駆動の電車を除く)。このとき、電気エネルギーを運動エネルギーに変換しています。

いっぽう、電流を流すのをやめると、モーターは車軸によって回され、発電します。このとき、運動エネルギーを電気エネルギーに変換します。

もし、この電気エネルギーを何らかの方法で消費すると、電車の運動エネルギーが小さくなります。これによって電車が減速し、ブレーキ力が働きます。

これが、発電ブレーキと回生ブレーキの基本となる原理です。

「捨てる」発電ブレーキと「回収する」回生ブレーキ

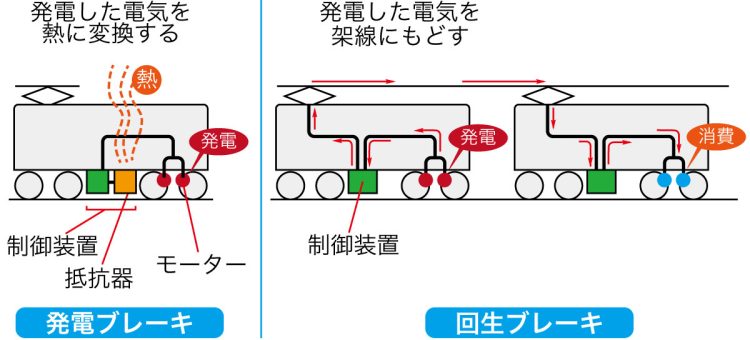

発電ブレーキでは、モーターが発電した電気を抵抗器で消費します。このとき抵抗器は熱を出します。つまり、電気エネルギーを熱エネルギーに変換して、大気に放出しているのです。もっとわかりやすく言うと、電車が走ることで生じるエネルギーを捨てているのです。

発電ブレーキの原理。モーターが発電して得られた電気を、抵抗器で熱に変換し、消費して、ブレーキ力を得る。筆者作図

エネルギーを捨てるのは、もったいないです。また、抵抗器から出る熱は、地下鉄のトンネル内部の温度を上げる原因にもなります。

そこで、回生ブレーキが開発されました。回生ブレーキでは、電車のモーターが発電した電気を電車線(架線・第三軌条など)に戻して他の電車に消費してもらうことで、ブレーキ力を得ます。

発電ブレーキと回生ブレーキの原理。回生ブレーキでは、発電ブレーキで捨てていたエネルギーを回収し、他の電車に消費してもらう。筆者作図

つまり、エネルギーのリサイクルを可能にして、電車から発生する熱を小さくするだけでなく、電車の走行中の消費電力を減らすことができるのです。このため、近年登場した電車では、回生ブレーキがよく使われています。