日本人の給料が上がらないのは「上昇志向」が足りないからか(イラスト/井川泰年)

2025年の春闘賃上げ率は昨年同様、高水準を維持した。一方、中小企業に目を向けると、大企業ほどのベースアップはまだ難しいという声も聞こえてくる。「大企業の収奪的なシステムに問題がある」との指摘もあるが、経営コンサルタントの大前研一氏は、それは「筋が違う」と断じる。いま給料が安いと嘆いている人に向けて、大前氏が提言する。

日本人の給料が上がらないのは「上昇志向」が足りないからか(イラスト/井川泰年)

2025年の春闘賃上げ率は昨年同様、高水準を維持した。一方、中小企業に目を向けると、大企業ほどのベースアップはまだ難しいという声も聞こえてくる。「大企業の収奪的なシステムに問題がある」との指摘もあるが、経営コンサルタントの大前研一氏は、それは「筋が違う」と断じる。いま給料が安いと嘆いている人に向けて、大前氏が提言する。

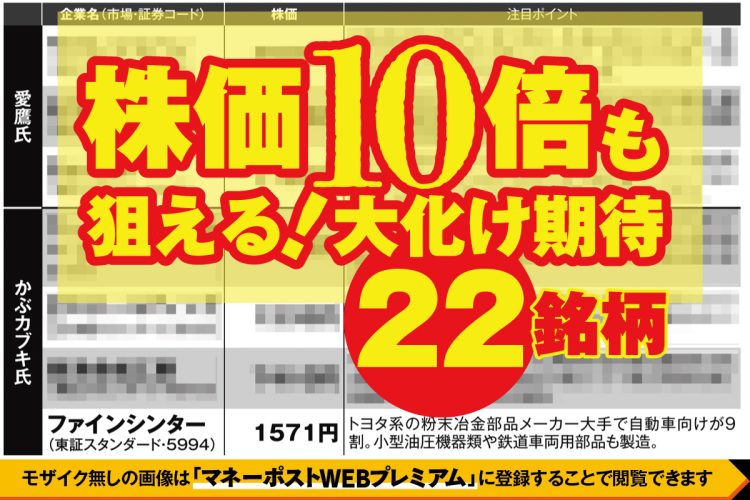

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。