マネー

マネーに関する記事一覧です。年金や保険、医療・介護などの社会保障から、相続・終活、税金・給付などに関する制度や活用方法を紹介しています。

少子化対策の財源は社会保険料値上げで終わらない 首相・財務省・財界が一体となって準備する…

一連のサミット外交が一区切りしたいま、政治の重要課題は内政に移る。岸田文雄・首相は手始めに6月に発表する「骨太の方針」(経済財政の基本方針)に異次元の少子化対策の詳細と財源を盛り込むとしているが、そ…

2023.05.22 06:59

週刊ポスト

「異次元の少子化対策」財源は高齢者を狙い撃ちか 医療費や介護保険の負担増、低所得者も標的…

満を持して臨んだ広島サミットを終えた岸田文雄・首相は、支持率もV字回復して絶好調。経済財政諮問会議では「構造的賃上げが最重要課題だ」と強調して見せた。だが、その衣の下には鎧がのぞいている。【前後編の…

2023.05.22 06:58

週刊ポスト

「老老介護で苦しむよりは良かったのかも…」両親を早くに亡くした70代女性が“今だから言える…

平均寿命が延び、長く生きられるようになった一方で、「老老介護」が増えている。厚生労働省の「2019年国民生活基礎調査」によると、在宅介護のうち介護者と要介護者がともに65歳以上の老老介護の割合は59.7%。…

2023.05.16 16:00

マネーポストWEB

安倍晋三氏の遺産相続に最終結論 政治団体と下関の邸宅は昭恵夫人に、渋谷の豪邸の行方は

安倍晋三・元首相の一周忌(7月8日)が近づくなか、安倍家では遺産相続の手続きが着々と進められていた。華麗なる政治家一族の莫大な遺産は、どのように分配されることになったのか──。「思い出の別荘」は義兄に…

2023.05.15 17:00

週刊ポスト

安倍元首相の下関の邸宅を相続した昭恵夫人、いずれは移住? 当面は東京との二重生活か

安倍晋三・元首相の一周忌(7月8日)が近づくなか、安倍家では遺産相続の手続きが着々と進められていた。まず下関市の高台に建つ時価2億円ともいわれる邸宅(敷地約1000坪、延床面積約633平米)と安倍家代々の墓…

2023.05.15 16:59

週刊ポスト

「相続した不要な土地を国に渡せる」画期的新制度がスタート “負動産と縁を切れる人”の条件…

4月27日にスタートした、“相続の新制度”が注目を集めている。相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」だ。 制度ができた背景には“所有者不明土地問題”がある。相続した人が登記しな…

2023.05.14 07:00

週刊ポスト

女性のための相続税対策、夫名義の不動産や預貯金の贈与で知っておきたいこと 「名義預金」扱…

平均寿命で考えると、女性は男性よりも6年は長生きする。夫の財産を相続する可能性が高い妻は、刻一刻と変化する相続ルールを把握し、いまのうちに、夫より先に準備しておくべきなのだ。たとえば夫や義両親からの…

2023.05.10 16:00

女性セブン

妻が気をつけるべき将来のための相続税対策 「義両親から夫への相続」に注意、「特別寄与料」…

一筋縄でいかないのが「相続」だ。事前に準備をしていないと、思わぬ相続税が発生したり、親戚同士のトラブルに発展したりすることもありうる。特に、妻の場合は、「夫の両親からの相続」に気をつける必要がある…

2023.05.09 15:00

女性セブン

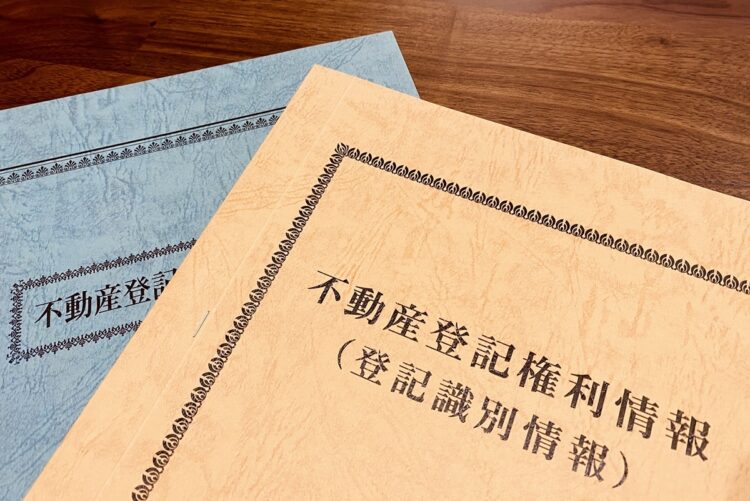

不動産の相続登記をしないとこんなに損をする!「10万円以下の過料」以外にも数々のデメリ…

いま、相続に関する不動産のルールが大きく変わろうとしている。ひとつが4月27日にスタートした「相続土地国庫帰属制度」。そしてもうひとつが、来年4月からの「相続登記の申請の義務化」だ。これまで任意だった…

2023.05.08 16:00

マネーポストWEB

預貯金、保険、ローンは? 親が元気なうちにやっておきたい「資産のリストアップ」のポイント

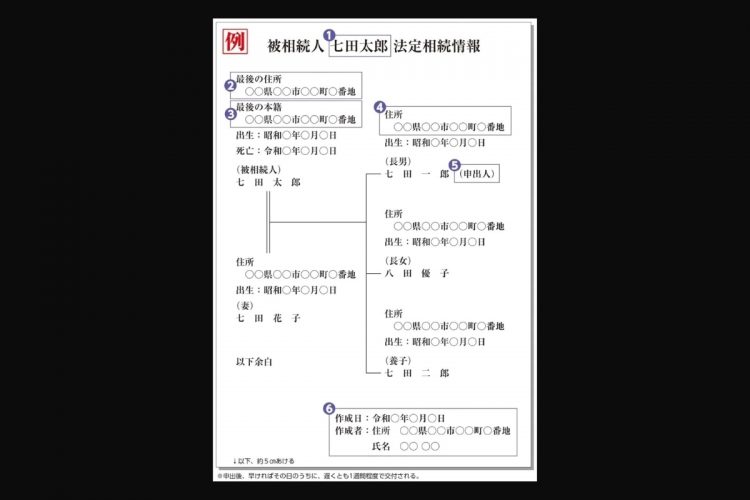

相続には亡くなった人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本が必要となる。相続手続きが複数ある場合、書類の出し直しの時間と手間がかかるが、その手続きの負担を減らすために2017年にスタートし…

2023.05.08 15:00

女性セブン

有価証券や自動車などの「名義変更」は生前のほうが手続き簡単、遺産分割協議のトラブル回避の…

財産を受け継いでいくなかで、必要となるのが不動産や預貯金などの「名義変更」だ。適切なタイミングでやらないと、思わぬ手間がかかってしまうケースも少なくない。たとえば亡くなった人の銀行口座は凍結されて…

2023.05.07 15:00

週刊ポスト

「預貯金の名義変更」は生前のほうが楽 最大のポイントは「贈与」とするか「相続」とするか

財産を受け継いでいくなかで、必要となるのが不動産や預貯金の「名義変更」。生前か死後か、そのタイミング次第で有利不利が発生する。預貯金を子が受け継ぐ場合は、「死後の名義変更に手間がかかる」という特徴…

2023.05.06 15:00

週刊ポスト

相続手続きの負担を1枚の証明書で簡略化 知っておきたい「法定相続情報一覧図」の作り方

相続手続きを簡略化するにはどうすればよいか──。相続に際しては、亡くなった人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本が必要だ。たとえば、銀行での現金払い戻し手続きでは、これらの戸籍書類一式…

2023.05.06 07:00

女性セブン

「原野商法」被害者の子供の救済につながるのか? 新制度「相続土地国庫帰属制度」の落とし穴…

親から土地を相続したものの、使い途がないし、維持管理コストばかりがかかる……そんな悩みを抱える人にとって、助けとなりそうな制度が4月27日からスタートした。「相続土地国庫帰属制度」という、相続した不要な…

2023.05.05 16:00

マネーポストWEB

生命保険の受取人、「妻から子」に名義変更で相続税圧縮の可能性も ただし「孫」への変更は高…

財産を受け継いでいくなかで、必要となるのが「名義変更」だ。遺産で一定の割合を占めることがある、生命保険の死亡保険金の場合はどうすればよいのだろうか。 死亡保険金は、みなし相続財産として課税対象にな…

2023.05.05 15:00

週刊ポスト

「不動産の名義変更」で知っておくべき基本制度 親から子への生前贈与のメリットは限定的

自らの財産は配偶者や子、時には孫へと受け継がれていく。そうしたなかで必要となるのが不動産や預貯金の「名義変更」だ。どのタイミングで、どう進めればいいのか。選択を誤ると、多大な手間と負担が生じること…

2023.05.04 16:00

週刊ポスト

終の棲家となる「老人ホーム格差」の無情 高級ホームはコンシェルジュ常駐、安いホームは「大…

終の棲家として選ぶ老人ホーム。お金があれば高級ホームでゆっくり安心の老後だが、そうでなければ、それなりのホームに入るしかない。ただ、「この業界にも安かろう悪かろうの業者は存在するんです」(介護ジャ…

2023.05.04 07:00

マネーポストWEB

「ふざけるな!」少子化対策でさらなる負担増必至 税+保険料の国民負担率“50年で倍増”の…

岸田政権が進める異次元の少子化対策の財源を巡る議論が注目を集めている。これまで政府内では税金ではなく社会保険料(年金・医療・介護保険料など)が活用される可能性が有力視されていたが、共同通信の最新の…

2023.05.04 07:00

マネーポストWEB

10月から始まるインボイス制度 免税事業者が今後の消費税支払いを覚悟して登録すれば「2割…

今年10月からインボイス制度がスタートする。個人事業主が適格請求書発行事業者に登録しないと、どんなデメリットがあるのか? 実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。【相談】 個人事…

2023.05.02 16:00

女性セブン

相続放棄せずとも土地を手放せる「相続土地国庫帰属制度」を専門弁護士が解説 「境界線のわか…

4月27日から「相続土地国庫帰属制度」の運用がスタートした。これは、一定の要件を満たせば「土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする」という制度だ。「農業などやる気もないのに、田畑を相続してしまい…

2023.05.02 15:00

マネーポストWEB

注目TOPIC

「隣席ガチャがハズレで…」新幹線で指定席を購入しているのに自由席に座るのはアリなのか? JR東日本が示した「明快な回答」

- 「結婚当時は同じぐらいの稼ぎだったけど…」妻は年収2000万円超、夫は400万円、結婚後に夫婦間の収入格差が出てきた時、それでも相手と一緒にいられるか

- 「いい場所だったけど…」島田洋七さんが最初の地方移住時の失敗で痛感した“住み替えの鉄則”「無理に溶け込もうとしない」「立地が大事」「自宅を売るのは、お試しで移住してから」

- 【NHK中継には映らない】新大関優勝・安青錦が受け取る豪華すぎる副賞 1000万円の賞金だけでなく米1トン、牛1頭も!? 春場所も制して横綱昇進なら「551蓬莱豚まん370個」ほかご当地知事賞が

- 「何があってもキレたらゲームオーバー」サイバーエージェント・藤田晋会長が明かす、経営者として「忍耐力」を重視するようになった原点 競馬や麻雀にも通じる勝負眼

フィスコ経済ニュース

- 【注目トピックス 市況・概況】NY外為:ドル売り強まる、ハセットNEC委員長が低い雇用者数を警告 (2月9日 23:34)

- 【注目トピックス 市況・概況】欧州為替:ドル・円は小動き、ドル売り後退 (2月9日 20:10)

- 【注目トピックス 外国株】9日の香港市場概況:ハンセン指数は反発、米株高や商品相場の落ち着きで (2月9日 19:13)

- 【注目トピックス 外国株】9日の中国本土市場概況:上海総合は3日ぶり反発、ハイテク関連が上げ主導 (2月9日 19:08)

- 【注目トピックス 日本株】And Doホールディングス—2Q業績予想を修正、利益面は大型案件の期ズレや先行投資が影響も通期は据え置き (2月9日 18:58)