マネー

マネーに関する記事一覧です。年金や保険、医療・介護などの社会保障から、相続・終活、税金・給付などに関する制度や活用方法を紹介しています。

【荻原博子さんも実践】相続トラブルを避けるための「遺産はいらない」宣言の注意点 債務を継…

相続をめぐるメディアの情報は「どうすれば得できるか」に終始していることがほとんどだ。実は、多くの人の相続において重要なのは、「どうトラブルや負担増を避けるか」というポイントになる。だからこそ、「あ…

2024.05.11 07:00

週刊ポスト

【認知症リスクへの備え】「家族信託」は介護のための“生前相続” 生前に財産を子供名義に変…

人生100年時代、最晩年に大きなリスクとなるのが「認知症」だ。「認知症になると突然死のように資産が凍結され、自分の資産なのに預金が引き出せなくなります。自宅売却もできなくなるので、施設入居のための一時…

2024.05.09 15:00

週刊ポスト

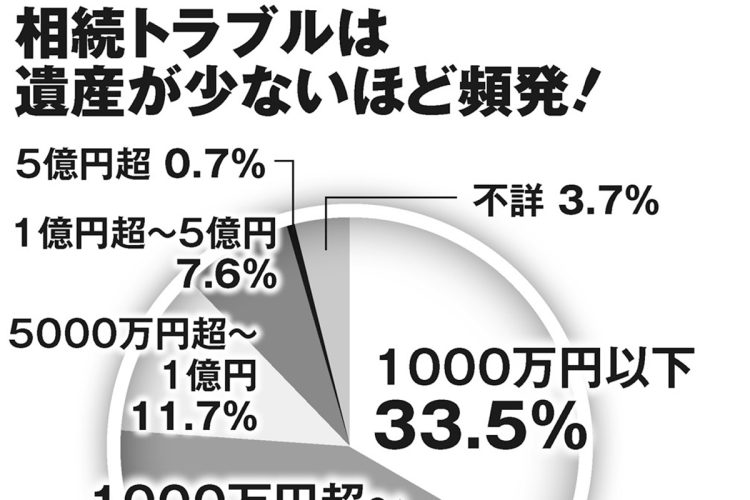

【少ない遺産で揉める虚しさ】裁判所に持ち込まれた相続トラブルの3分の1は遺産額1000万円…

「うちには揉めるほどの遺産がないから、親が死んでも相続で問題は起きないだろう」──そう思っている人がいるとしたら大間違いだ。 令和4年司法統計年報の「遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」によると、裁判…

2024.05.08 15:00

週刊ポスト

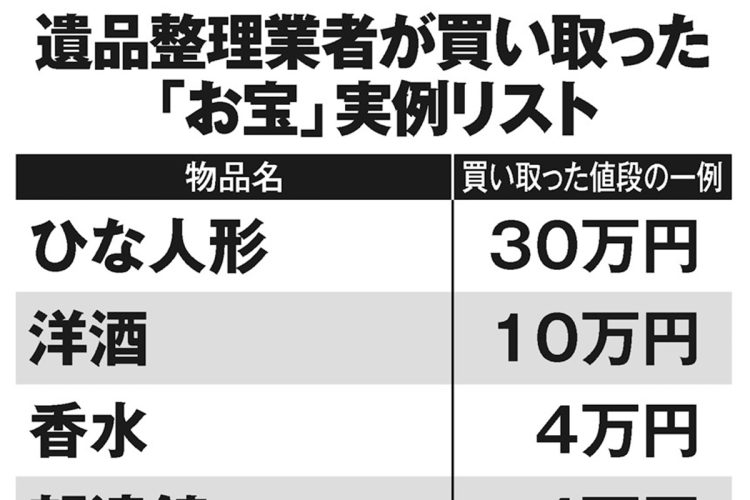

【家に眠る“お宝”発掘】年代物の洋酒、旧式のカセットデッキ、銀製のゴルフコンペ優勝カップ……

自宅に眠る“お宝”を有効活用するにはどうすべきか。死後に価値の高い“資産”が見つかることも珍しくないので、その前に自分自身で探し出して上手に処分することが重要だ。実態をよく知る遺品整理士でエコロ・ダイ…

2024.05.06 16:00

週刊ポスト

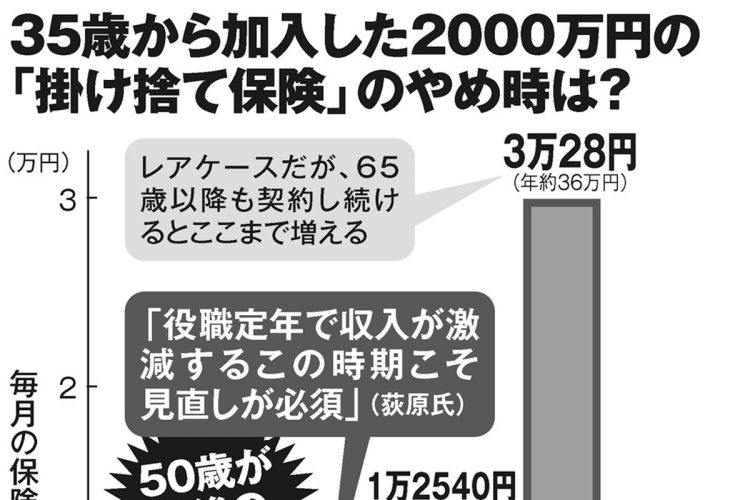

【荻原博子氏が指南する生命保険の見直し術】35歳で加入した2000万円の「掛け捨て保険」の…

万が一に備えて契約する「生命保険」。長期間、そのままにしていると大きな損になりかねない。『保険ぎらい』の著者である経済ジャーナリスト・荻原博子氏は「今こそ見直しが必要」と言う。「現在のインフレが今…

2024.05.05 16:00

週刊ポスト

【お墓に関する疑問の数々】話題の「墓じまい」の手順や費用をFPが解説 永代供養とセットで考…

帰省など家族が集まる場面では、お墓のことが話題に上ることも多いだろう。墓じまい(改葬)は2022年度で15万1076件と、過去最高となっている(厚生労働省「令和4年度衛生行政報告例」より)。墓じまいの手順や費…

2024.05.05 11:00

マネーポストWEB

年金博士が教える年金減額時代の“得するテクニック”「まず国民年金を満額にする」「繰り下げ…

人生100年時代の到来によって、定年後も働き続ける人が増えている。そして長く働けば「働きながら年金受給」が当たり前になる。そうしたなか、来年の年金制度改正に向けた注目の動きがある。 それが「在職老齢年…

2024.05.04 15:00

週刊ポスト

《北海道ニセコバブルの光と影》介護事業所が人手不足で閉所へ 飲食店の賃金上昇に対抗したく…

北海道・ニセコの“バブル”が注目を集めている。冬のスキーシーズンを中心に世界中から観光客が集まるため、1個1000円のおにぎり、2000円の天ぷらうどん、さらには1杯3800円のラーメンまで登場。働く側にとっても…

2024.05.04 07:00

マネーポストWEB

「みんな知らないんじゃないの?」企業の経費扱いの接待飲食費が「1人5000円→1万円」に増額…

今年4月1日から、企業の飲食接待のうち、税務上の経費扱い(損金算入)で非課税にできる飲食費の上限額が1人当たり5000円から1万円に引き上げられた。企業側にとっても飲食店側にとっても「支援」となる法改正だ…

2024.04.30 16:00

マネーポストWEB

自民党・厚労省が検討する「金融所得で保険料アップ」の悪手 「社会保険料は税金じゃない」の…

厚生労働省は、自営業者らが入る国民健康保険、75歳以上の後期高齢者医療制度や介護保険の社会保険料の算定対象を広げ、株の配当など金融所得を反映する仕組みの検討を始めた。4月25日に自民党の部会で検討案を示…

2024.04.27 07:00

マネーポストWEB

「若いうちに入れば保険料が安い」「高齢でも入れる」…大手生命保険会社の営業マンが明かす「…

保険各社にとって「がん保険」は主力商品の一つだが、喧伝される“セールストーク”に不要に不安を煽られてはいけない。冷静にがん保険の加入を検討するために、保険会社の売り文句の「本当の狙い」を紐解いていく…

2024.04.25 16:00

週刊ポスト

【どうなる年金財政検証】在職老齢年金廃止なら注目すべき「毎年約1万円ずつ年金を増やせる…

厚生労働省が5年に一度の公的年金の財政検証で議論の対象とするメニューを明らかにしたことが話題となっている。国民年金の保険料納付期間を5年延長し、約100万円の負担増となることに批判が集まっているが、それ…

2024.04.25 07:00

マネーポストWEB

【がん保険の選び方】陽子線・重粒子線治療などの「先進医療保障」は検討すべきか否か 保険適…

保険各社の主力商品である「がん保険」。「国民の2人に1人ががんになる」というCMに不安を覚える人もいるだろうが、がんに罹患することなく一生を終える人もいる。加入の是非は個人個人のケースによって異なるた…

2024.04.24 16:00

週刊ポスト

【がん保険】加入すべきかどうか、年齢・家族構成などパターン別「損得」診断 “保険会社から…

保険会社各社の主力商品となっている「がん保険」。「加入するかどうかの分かれ目」はどこにあるのか。ファイナンシャルプランナー(FP)が、年齢や経済状況、家族構成など7つのモデルパターンで、がん保険の加入…

2024.04.23 16:00

週刊ポスト

【日本だけじゃない】海外でも行われている年金制度の改悪 フランスでは約9万人参加の大規…

年金保険料の納付期間が延ばされようとしている。今年6月に5年ぶりに行われる予定の、年金制度を見直すための「財政検証」に向けて、「国民年金保険料の納付期間を5年延長する」という案が検討されているという。…

2024.04.23 07:00

女性セブン

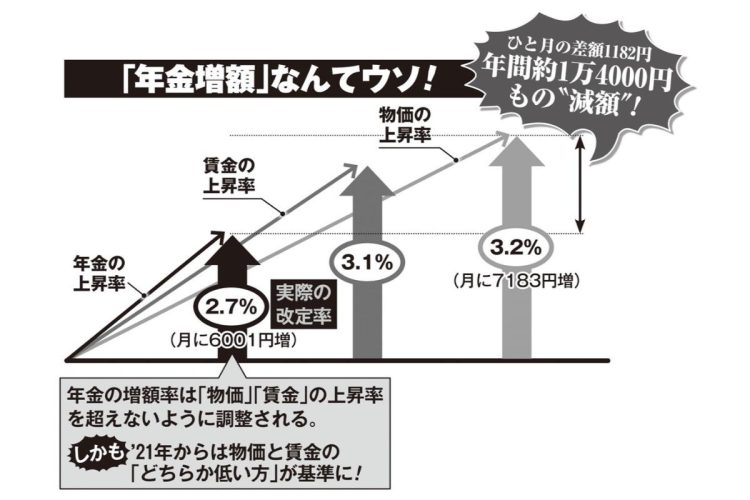

【年金増額のまやかし】年金受給額は年1.4万円の“実質減額”になっている 物価上昇率や賃金…

6月から年金が“増額”される──公的年金の受給額は毎年改定が重ねられており、今年度は6月14日に支給される1回目の支給分より、受給金額が2.7%引き上げられることが決まったのだ。 具体的な金額では、厚生年金が…

2024.04.22 07:00

女性セブン

がん保険の宣伝文句「2人に1人ががんになる」に潜む意外な事実 年代別に見ると60代までに…

生命保険や医療保険と並び、保険各社の主力商品の「がん保険」。テレビCMなどで盛んに宣伝され、「国民の2人に1人ががんになる」と言われれば不安を感じるし、「加入していて助かった」と語るCMタレントの心情も…

2024.04.20 15:00

週刊ポスト

「裏金問題が許せないから納税拒否!」で受けるペナルティの数々 延滞税、無申告加算税、「無…

今年の確定申告シーズンは、SNS上で「#確定申告ボイコット」が拡散。自民党の政治資金パーティーの裏金問題を受け、納税に不満を持った人も少なくなかったようだが、もし本当に裏金問題を理由に納税を拒否したら…

2024.04.17 15:00

週刊ポスト

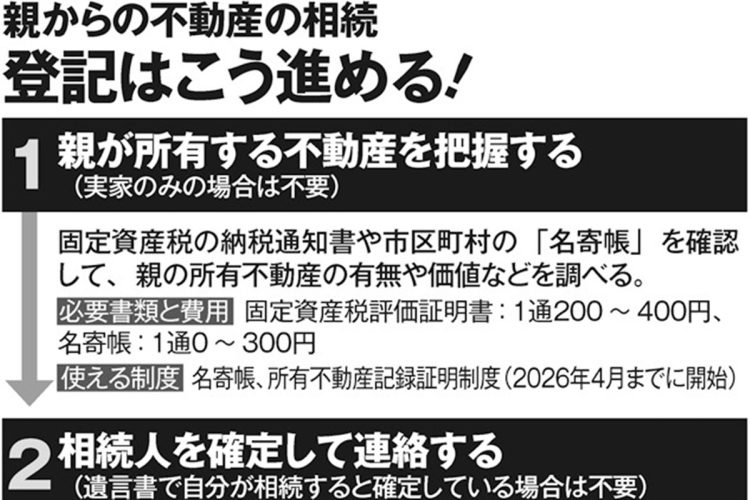

【4月から相続登記が義務化】親から相続する「実家の名義変更」の進め方を解説 4つのステ…

この4月、「家の相続」のルールが大きく変わった。亡くなった親の不動産を受け継ぐ際の「相続登記」が義務化されたのだ。新ルールに対応した賢い「家の相続」とは──専門家が解説する。 実家を処分せずに相続する…

2024.04.12 07:00

週刊ポスト

「40代で退職、しばらく専業主婦に」iDeCoの受け取り方で税金がどう変わるか、FPが解説 「…

NISAと並んで資産形成に役に立つ制度であるiDeCo(個人型確定拠出年金)。運用中には節税効果があるが、60歳以降の受取時には税金がかかる。受取時の税金はどのように決まるのか。また、受け取り方でどのように税…

2024.04.11 16:00

マネーポストWEB

注目TOPIC

「隣席ガチャがハズレで…」新幹線で指定席を購入しているのに自由席に座るのはアリなのか? JR東日本が示した「明快な回答」

- 「本気で離婚を考えるレベルです」SNSで話題の『食い尽くし系』の実態 箸を伸ばして無言で奪う、子どもの食事も食べ尽くす…“被害者”は「笑い話じゃない」と怒り心頭

- セブン-イレブンが取り組む「コンビニ夜アイス」の提案 「21時にアイス」とのコラボ商品で狙う“夜スイーツ需要”とこだわり抜いた“見た目と味の工夫”

- 《孫正義の娘》BOLD代表・川名麻耶氏が突然の出自公表で投資家に与えた戦略的なインパクト “孫氏の後継者”として投資やM&Aなどを仕掛けていくアピールか

- 「何があってもキレたらゲームオーバー」サイバーエージェント・藤田晋会長が明かす、経営者として「忍耐力」を重視するようになった原点 競馬や麻雀にも通じる勝負眼

フィスコ経済ニュース

- 【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(10時台)~WHYHOWDO、京きものなどがランクイン (2月10日 10:38)

- 【注目トピックス 日本株】協和キリン—大幅反発、前期業績上振れ着地や増配計画など評価 (2月10日 10:35)

- 【注目トピックス 外国株】概況からBRICsを知ろう インド株式市場は続伸、海外株高や輸出の拡大期待などで (2月10日 10:12)

- 【注目トピックス 日本株】NexTone:最重要KPIは順調に拡大、中長期の株価上昇シナリオは不変 (2月10日 10:12)

- 【新興市場スナップショット】ブロードエンター—ストップ高買い気配、25年12月期の業績及び初配当を発表 (2月10日 10:00)