医療・介護

医療・介護に関する記事一覧です。医療費・介護費用を賢く抑えるやり方から、介護施設の選び方まで幅広く紹介。うつ病・認知症などに関する体験談なども掲載しています。

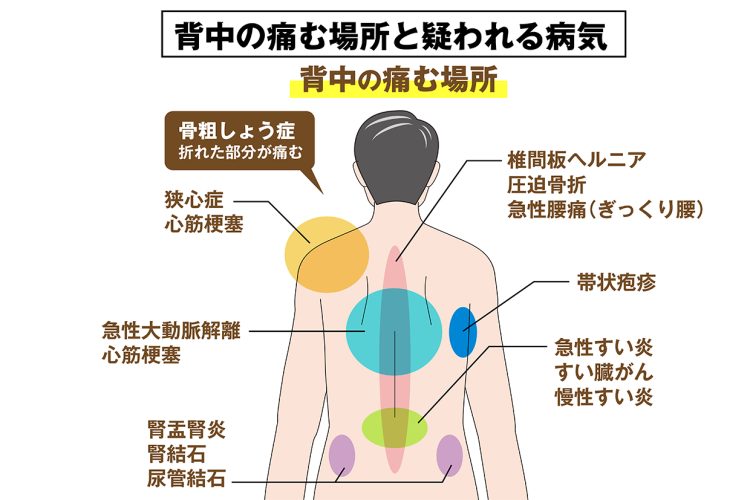

「背中の痛み」は体からの重要なサイン、近年増加している帯状疱疹にも注意が必要 原因が特定…

多くのビジネスマンが「よくあること」と軽視しがちな背中の痛みだが、急性腰痛症(ぎっくり腰)や椎間板ヘルニアといった整形外科疾患だけでなく、内臓疾患が疑われるケースもある。では、どのような疾患が考え…

2026.02.05 16:02

マネーポストWEB

「“単なる筋肉痛”と決めつけてはいけない」ぎっくり腰・椎間板ヘルニアから大動脈解離・がん…

背中に痛みをおぼえても「ただの筋肉痛だろう」と放置しているビジネスパーソンもいるかもしれないが、それが深刻な病気やがんのサインであることも少なくない。特に激痛をともなう場合は、ためらわずに受診すべ…

2026.02.05 16:01

マネーポストWEB

老人ホームの「施設責任者の対応」は優良施設かどうかを見極める最重要ポイント、任期も1つ…

年を重ねて医療ケアや介護が必要となった時、待ったなしの決断を迫られるのが「老人ホーム」への入居だ。だが選び方を間違え、穏やかに過ごせたはずの余生が暗転するケースが珍しくない。入居後に後悔しないため…

2026.02.03 15:00

週刊ポスト

【70歳をすぎてからの健康】医師が指摘する“逆効果になるかもしれない習慣”「毎日サプリ摂…

70歳は肉体面でも本格的な高齢者に仲間入りする重要な節目だ。長年の夫婦生活でお互いの健康状態を知り尽くし、食事や運動面で一緒に取り組んでいることも多いだろう。しかし、そこに落とし穴が潜む。専門家に話…

2026.02.01 15:00

週刊ポスト

《老人ホーム選び「見学時のチェックポイント」》重視すべきは“設備の新しさ”よりも“清掃状況…

24時間体制の医療ケアや介護が必要となった時、待ったなしの決断を迫られるのが「老人ホーム」への入居だ。だが選び方を間違えたら、穏やかに過ごせたはずの余生が暗転するケースも珍しくない。入居後に後悔しな…

2026.01.31 16:00

週刊ポスト

後悔しない老人ホーム選びの第一歩は“現状の整理”から ネットで手当たり次第に資料請求をし…

人生の晩年に達し「終の棲家」として老人ホームへの入居を考える人は多いが、施設選びのタイミングを間違えているケースが目立つという。老人ホームアドバイザーの伊藤直剛氏(N-TAKE代表取締役社長)はこう言う…

2026.01.29 16:00

週刊ポスト

《後悔しない老人ホーム選び》「照明」「エレベーターの広さ」「施設長の在任期間」「掲示物の…

24時間体制の医療ケアや介護が必要となった時、待ったなしの決断を迫られるのが「老人ホーム」への入居だ。だが選び方を間違え、穏やかに過ごせたはずの余生が暗転するケースが珍しくない。入居後に後悔しないた…

2026.01.29 15:00

週刊ポスト

ノーベル賞受賞者・山中伸弥さんが振り返る“iPS細胞が初めて人間の心臓の細胞に変化した瞬間” …

いま、日本では2人に1人はがんにかかり、3人に1人ががんで亡くなっている。がんの克服は人類がずっとつきつけられてきた課題だ。ノーベル生理学・医学賞受賞者の山中伸弥氏が作製に成功したiPS細胞[YM1]は、これ…

2026.01.21 11:02

マネーポストWEB

《老後生活の失敗》“自宅を売却して高齢者施設に入居”に潜むリスク 要介護度が上がれば“サ高…

老後生活を考えて自宅を売却して住み替えるケースは多いが、「年齢」を鑑みないで安易に選択すると地獄を見る。とりわけ定年退職のタイミングとなる65歳をすぎてからの自宅売却には、多くの落とし穴が潜んでいる…

2026.01.18 15:00

週刊ポスト

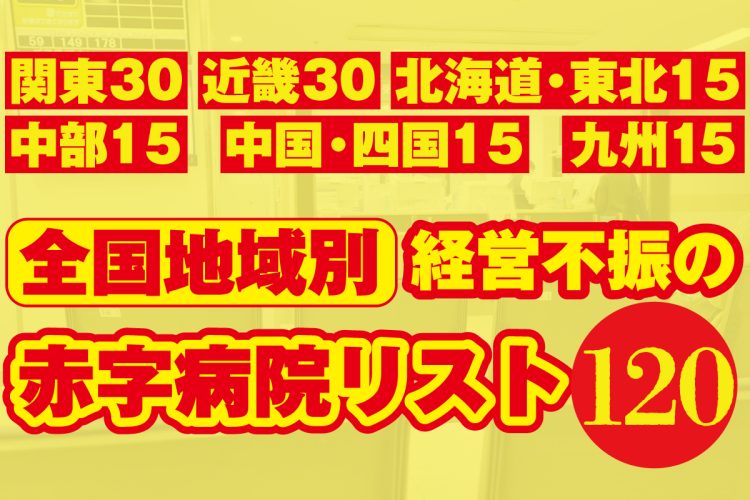

《足元に迫る医療崩壊》全国で赤字に苦しむ公立病院が続出 人件費や設備費のカットが「医療の…

大規模なリストラやコストカット、そして統廃合──全国で赤字に苦しむ病院が続出している。なぜ経営悪化が続出しているのか、利用者にどのような問題や不利益が生じ始めているのか。窮地に追い込まれた地域医療の…

2025.12.29 07:00

週刊ポスト

《足元に迫る医療崩壊》83%の病院が赤字という現実 人件費は高止まりでもコストは下げら…

大規模なリストラやコストカット、そして統廃合──全国で赤字に苦しむ病院が続出している。なぜ経営悪化が続出しているのか、利用者にどのような問題や不利益が生じ始めているのか。窮地に追い込まれた地域医療の…

2025.12.24 07:00

週刊ポスト

【地域別「経営不安の赤字病院ランキング」120】全国800超の公立病院から経営悪化に直面す…

大規模なリストラやコストカット、そして統廃合──全国で赤字に苦しむ病院が続出している。なぜ経営悪化が続出しているのか、利用者にどのような問題や不利益が生じ始めているのか。本誌・週刊ポストは各地域の「…

2025.12.24 06:00

週刊ポスト

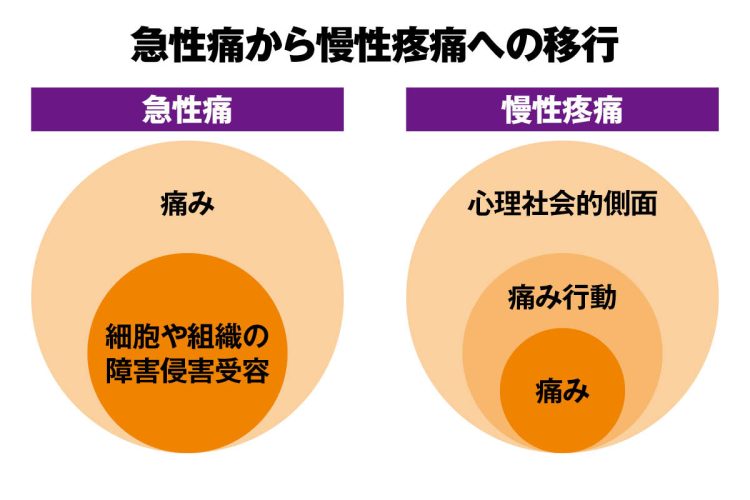

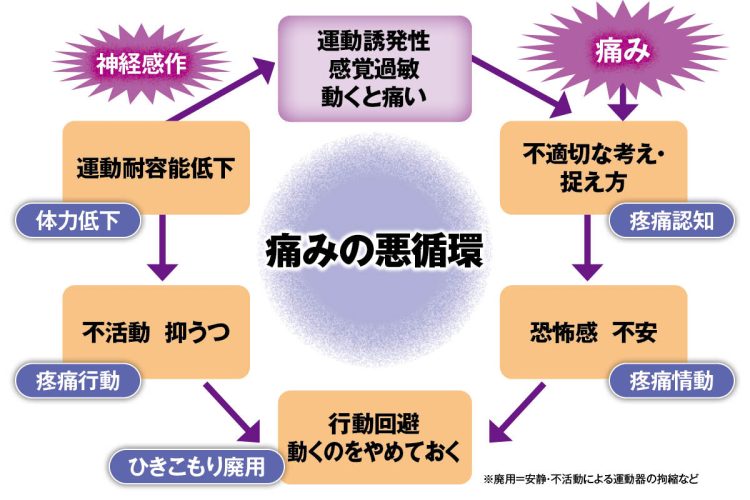

「慢性疼痛治療の第一目的は、痛みをゼロにすることではありません」 “脳の経験”によって痛…

原因のわからない継続的な痛みに悩まされるビジネスパーソンは少なくない。こうした「慢性疼痛」は、辛さや苦しさの経験が影響する脳の問題でもあるという──。シリーズ「医心伝身プラス 名医からのアドバイス」…

2025.12.18 16:02

マネーポストWEB

デスクワーク従事者に多い「慢性疼痛」は薬だけの治療では効果が得られにくい現実 「痛みの悪…

日本人の2000万人以上が罹患する「慢性疼痛」は、働き盛りのデスクワーカーに多いとされている。なかなか治らない痛みの原因は、痛みそのものよりも痛みに辛さや苦しさによるところが大きいという──。シリーズ「…

2025.12.18 16:01

マネーポストWEB

《医療費・薬代を抑えるテクニック》ジェネリック薬だけじゃない!1度の受診で最大3回まで…

11月、財務省の財政制度等審議会で、70歳以上の医療費自己負担を原則3割にする社会保障制度の改革案が示された。現在、所得に応じて1~3割となっている70歳以上の医療費の「窓口負担」を原則として「一律3割」に…

2025.12.14 15:00

週刊ポスト

《医療費負担増の制度改悪に備える》複数の生活習慣病に罹っている人は余計に医療費を払ってい…

「70歳以上の医療費自己負担を原則3割に」──11月、財務省の財政制度等審議会で、社会保障制度の改革案が示された。現在、所得に応じて1~3割となっている70歳以上の医療費の「窓口負担」を原則として「一律3割」に…

2025.12.12 16:00

週刊ポスト

財務省が提案する「70歳以上の医療費の窓口負担を一律3割に」負担増シミュレーション 実際…

「70歳以上の医療費自己負担を原則3割に」──11月、財務省の財政制度等審議会で、社会保障制度の改革案が示された。現在、所得に応じて1~3割となっている70歳以上の医療費の「窓口負担」を原則として「一律3割」に…

2025.12.11 16:00

週刊ポスト

【通院しながら「医療費3割」減らす15のテクニック】「診療明細の科目変更」「薬の賢いもら…

高齢者も医療費の自己負担が3割となる時代が近づいている。いま私たちに必要なのは、少しでも医療費を減らし、3割分をチャラにする知恵と工夫だ。通院しながらできる出費減の裏ワザを紹介する。【全文】

2025.12.11 15:00

週刊ポスト

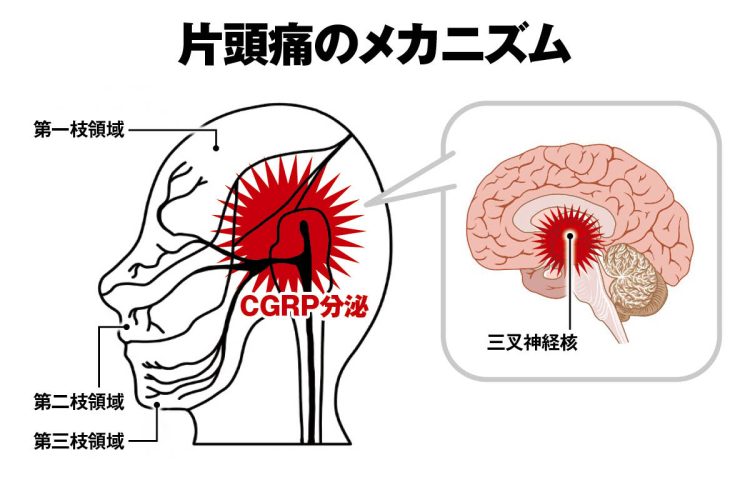

多くの人々を悩ませる「片頭痛」治療薬の最前線 セロトニン受容体に作用する「トリプタン系薬…

「頭痛くらいで……」と治療を後回しにするビジネスパーソンは、仕事だけでなく日常生活に支障をきたすまで痛みを我慢しがちだ。原因がわからない慢性的な頭痛の中でも、片頭痛の発症メカニズムは解明が進み、治療薬…

2025.12.04 16:02

マネーポストWEB

経済的損失は2880億円と推計、日本人の“約3人に1人”を悩ませる頭痛のメカニズム 生活に大…

頭痛がひどくて仕事に集中できないと悩むビジネスパーソンは多いだろうが、慢性的な頭痛は医師の診断をためらう人が多い傾向がある。加えて、受診しても頭痛の専門医でないと正しく診断されず、薬の飲み過ぎで難…

2025.12.04 16:01

マネーポストWEB

注目TOPIC

《資産7億円の桐谷広人さん》現金で1億円を持っている理由、株主優待と配当だけで生活する“ストイックすぎる”理由を明かす

- 【NHK中継には映らない】新大関優勝・安青錦が受け取る豪華すぎる副賞 1000万円の賞金だけでなく米1トン、牛1頭も!? 春場所も制して横綱昇進なら「551蓬莱豚まん370個」ほかご当地知事賞が

- 生活に困らない富裕層家庭の子どもが気力をなくしてしまう背景に「親の過干渉」の存在も 「本人が求める前にお金や情報を与えすぎてしまう」ことに専門家が警鐘

-

大前研一氏が「トランプ大統領は2029年の任期終了までもたない」と予測する理由 外交に成果なく「中間選挙後、レームダック化して政権を投げ出すかもしれない」

- 「何があってもキレたらゲームオーバー」サイバーエージェント・藤田晋会長が明かす、経営者として「忍耐力」を重視するようになった原点 競馬や麻雀にも通じる勝負眼