定年後

定年後に関する記事一覧です。再雇用・再就職の注意点から、退職金や年金のお得なもらい方など幅広く紹介。老後に役立つ資格や国・自治体制度に関する情報も掲載しています。

定年後も夫婦仲良く過ごす秘訣は「率直に話ができるか」 一方で誰もが「ひとり暮らし」に備え…

ベストセラー『定年後』の著者である(68歳)さんは、平均寿命が伸び続ける中で、現役時代に仕事に没頭した男性は、定年後に新たな課題に直面すると考える。いったいどういうことか。新著『75歳からの生き方ノー…

2023.03.03 15:00

マネーポストWEB

若い頃に諦めたことが「生きがいの貯金」に 人生を豊かにする定年後の「居場所」の見つけ方

『定年後』などの著書があるライフ&キャリア研究家の楠木新(68歳)さんは、10年間で500人以上の高齢者に取材を重ねてきた。それを踏まえ楠木さんは、「若い頃に諦めたことが定年退職後の新たな生きがいになりやす…

2023.03.01 19:00

マネーポストWEB

75歳からの生き方を考えるために「やりたいこと」「自分史」を書き出す意義

60歳で定年退職した後の生き方を綴った『定年後』などの著書があるライフ&キャリア研究家の楠木新さん(68歳)は、定年の後に「75歳」という大きな節目が待ち構えていると指摘する。そんな楠木さんは、新著『75…

2023.02.26 15:00

マネーポストWEB

『定年後』著者・楠木新さんに「70代で終活を考えるのは時期尚早」と思わせた出来事

エンディングノートが登場し、「終活」がブームとなってから10年余り。人生100年時代の晩年をどう過ごすかの悩みは尽きない。しかし、『定年後』などの著書があるライフ&キャリア研究家の楠木新さん(68歳)は、…

2023.02.24 07:00

マネーポストWEB

釜本邦茂氏も決断 高齢者が「運転免許返納」をスムーズに実践するための道筋

サッカー界のレジェンド・釜本邦茂氏(78)が「免許返納」を決断し、実行に移した。かつて本誌・週刊ポストの取材に〈運転はまだまだやめたくない〉と免許返納に否定的な姿勢を見せた釜本氏の今回の決断から、高…

2023.02.11 19:00

週刊ポスト

釜本邦茂氏が運転免許返納 「運転はやめたくない」発言から半年、決断した理由

車の運転はまだまだやめたくない──これまで本誌・週刊ポストにそう語っていたサッカー界のレジェンド・釜本邦茂氏(78)がこのたび「免許返納」を決断し、実行に移した。どんな心境の変化があったのか。釜本氏の…

2023.02.10 15:00

週刊ポスト

命がけの荒行を終えた比叡山大阿闍梨が説く「定年後をよく生きる知恵」

命がけの荒行を達成し、現代の「生き仏」とすら呼ばれる僧侶・光永圓道(みつなが・えんどう)師のもとには、多くの悩める人々が説法を聞きに訪れる。「定年後」に活きる説法をお届けする。 大行満大阿闍梨(だ…

2023.01.21 15:00

週刊ポスト

銀行口座、クレジットカード、車、固定電話 「解約・契約見直し」のポイント

老後資産を確保するにはどうすればよいか。定年後世代は銀行口座の見直しも考えたい。近年はメガバンクを中心に、長期間利用されていなかったり、残高が少なかったりする口座に、口座維持手数料を課す動きが広が…

2023.01.03 15:00

週刊ポスト

定年退職後の再就職で活用できる2つの「高年齢雇用継続給付」 申請はハローワークで

生涯現役時代と言われて久しいが、定年退職後に再び仕事を探す場合に役に立つ給付制度がある。その際は、2つの高年齢雇用継続給付を利用したい。 60才になったときの給与が直前の75%未満になっていると「高年齢…

2022.12.19 16:00

女性セブン

定年後に気をつけたいお金の使い方 初孫誕生のお祝いが後に大きな負担になることも

年金生活になると、日々の暮らしにかかわるお金もダウンサイジングする必要がある。厚生年金加入者の年金受給額は、夫婦で平均月22万円ほど。たとえ貯蓄があっても、気づけば出費がかさんで毎月赤字──なんてこと…

2022.12.01 15:00

女性セブン

夫が定年後、妻のために生命保険に加入する必要はあるか? 月3000円の保険料=10年で36万…

異常な円高に見通せない将来。老後資金を蓄えていたとしても安心できず、しかもなんだかんだと出費がかさんで毎月赤字──。今後の生活に不安を覚える人も多い。ひとつひとつは小さくても、ちりも積もればなんとや…

2022.11.30 15:00

女性セブン

定年後にやってはいけない投資「10分の1になっても不思議ではない」米国株のリスク

蓄えた老後資金を減らさぬよう、日々の生活の中で、さまざまな節約を実践している人も多いだろう。さらに、定年になり退職金を受け取ると、銀行や証券会社などからさまざまな投資話が舞い込んでくる。だが、甘い…

2022.11.29 07:00

女性セブン

老後の節約生活に潜む落とし穴の数々 「自炊で食品ロス」「ポイ活で浪費」の本末転倒

仕事も子育ても落ち着いて、「第二の人生」を気持ちよくスタートさせた……はずだったが、知らないうちに老後資金がどんどん減っていっているケースは少なくない。長い老後に備えて、虎の子の貯金を減らさないため…

2022.11.27 19:00

女性セブン

貯蓄と年金だけでは到底足りない 高齢夫婦世帯は「年間40万円の赤字」の厳しい現実

いまや、60代後半の高齢者の2人に1人が働く時代。中でも、女性の就業率は70.9%と、「老後はのんびり年金暮らし」というのはもはや夢物語。それだけ、苦しい生活を強いられている高齢者が多いということだ。年を…

2022.10.19 07:00

女性セブン

無料でおもちゃを修理する“おもちゃドクター”「子供の笑顔を見る瞬間が大好き」

9月下旬、東京・小金井市の児童館。20年以上前に購入したというファービー人形を、ドクターが「診断」する。「モーターの固着が原因では?」「いや、声が出ていない。スピーカーを確認しよう」 診断を終えたら次…

2022.10.17 15:00

女性セブン

定年後にフリーランスとして働く選択肢 「シニアこそフリーに向いている」というワケ

定年後に、「飲食店や雑貨店を始めたい」「自分の会社を興したい」という夢を持つ人もいるだろう。だが、年を取ってからの起業で成功できるのは、ごく一部の才気ある人のみ。セカンドキャリアコンサルタントの高…

2022.10.07 07:00

女性セブン

定年後の働き方は「ガツガツ」より「ほどほど」に 目指すは「月10万円の不足分」を稼ぐ

老後の備えとして必要とされる「老後資金2000万円問題」が大きくクローズアップされたが、それでは、貯蓄が2000万円ないと安心して老後を過ごすことはできないのだろうか。実は、定年後も働くことを前提とすれば…

2022.10.06 15:00

女性セブン

老後資金2000万円は不要? 定年後も働けば「1000万円」でも不自由なく暮らせる現実

2021年の日本人の平均寿命は、女性87.57才、男性が81.47才。コロナ禍の影響で10年ぶりに短くなったが、それでも世界トップクラスの長寿大国なのは変わらない。65才で定年を迎えても、あと20年以上は現役が続く。…

2022.10.04 07:00

女性セブン

一戸建てとは勝手が違う トラブル続出「高齢で集合住宅デビュー」の難しさ

日本は世界屈指の長寿国だが、社会問題化しているのが高齢者の一人暮らしの増加。内閣府がまとめた「令和3年版高齢社会白書」によれば、2015年には65才以上の人口のうち、男性の13.3%、女性の21.1%が一人暮らし…

2022.09.01 16:00

マネーポストWEB

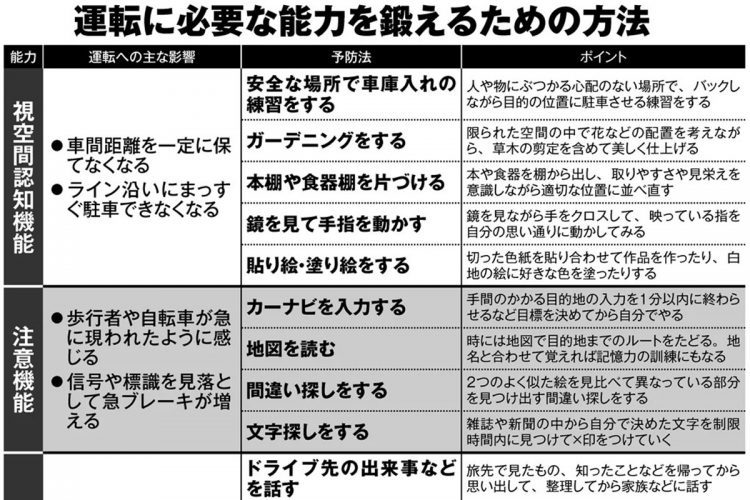

高齢者が「車の運転に必要な能力」を鍛える30の方法 認知症予防にも効果的

5月13日から、75歳以上のドライバーの免許更新に「運転技能検査」が加わった。過去3年間に一定の違反歴がある場合、試験コースで運転課題をこなし、100点満点中70点以上を取らなければ免許の更新は認められない(…

2022.08.05 16:00

週刊ポスト

注目TOPIC

《資産7億円の桐谷広人さん》現金で1億円を持っている理由、株主優待と配当だけで生活する“ストイックすぎる”理由を明かす

- 「年109万円かかるはずの健康保険料が4万円に」維新の地方議員による“国保逃れ”のスキーム 「制度の抜け道を巧妙にフル活用した脱法的行為」と専門家も指弾

- 【NHK中継には映らない】新大関優勝・安青錦が受け取る豪華すぎる副賞 1000万円の賞金だけでなく米1トン、牛1頭も!? 春場所も制して横綱昇進なら「551蓬莱豚まん370個」ほかご当地知事賞が

- 「いい場所だったけど…」島田洋七さんが最初の地方移住時の失敗で痛感した“住み替えの鉄則”「無理に溶け込もうとしない」「立地が大事」「自宅を売るのは、お試しで移住してから」

- 「何があってもキレたらゲームオーバー」サイバーエージェント・藤田晋会長が明かす、経営者として「忍耐力」を重視するようになった原点 競馬や麻雀にも通じる勝負眼

フィスコ経済ニュース

- 【注目トピックス 外国株】概況からBRICsを知ろう ロシア株式市場は小反落、原油安などが足かせ (2月27日 10:45)

- 【注目トピックス 日本株】ホリイフードサービス—飲食特化のマーケティング支援「グルメ大学」と業務提携 (2月27日 10:42)

- 【注目トピックス 日本株】テリロジーHD—今後の業容拡大および従業員数の増加に備え本社を移転 (2月27日 10:38)

- 【注目トピックス 日本株】テリロジーHD—ソフトウェア開発「キャロルシステム仙台」の全株式を取得し子会社化 (2月27日 10:37)

- 【注目トピックス 日本株】テリロジーHD–テリロジーサービスウェア提供のRPAツール「EzAvater」がAI機能拡張ロードマップ発表 (2月27日 10:36)